服務熱線

010-57018965

華夏文明在歷史的先河中留下了濃墨重彩的一筆,不僅為后世留下禮樂、易經八卦、丹書朱文、上古漢文等等,更是世界上最古老的文明之一。最早的繪畫應該是出現在新石器時期,同時也是夏朝建立的時候,人們也只是簡單地記錄在石壁上,卻也每個人物都栩栩如生。

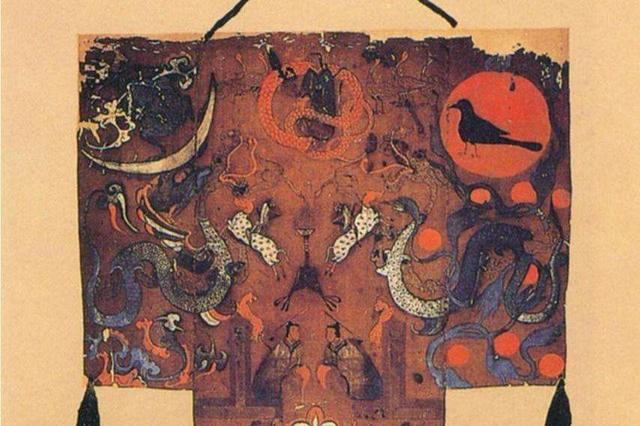

此后人類歷史經過了千百年的發展,繪畫從起初的石壁畫演變到帛畫再到紙畫,一步步地走向巔峰。如今很多人都會去賞析前人的國畫作品,從前人的作品中不僅能夠了解到當時的社會風貌、政治文化、宗教文化等等,如果有資深的繪畫作者同時也能夠將自己帶入到作者作畫時的心境中,從而創作出更好的作品。

中國畫講究的是氣韻生動、筆墨神韻、骨法用筆、講究的是空白的布局和物體的“氣勢”。而從分類上來講,中國畫分為花鳥畫、山水畫、人物畫這三類,人們用筆、墨、紙、硯在布絹、宣紙上來作畫。

作為中華文化的表現手法之一,國畫承載著一種藝術形式,更是承載著作者自己的愿景和自己的希望。那么我們應該如何賞析一幅國畫到底是要從哪些角度去看,我們要賞析需要從以下幾點來進行觀察:

畫工

古代將畫工分為民間畫工和宮廷畫工,從而可以表現出作者的成就,雖然他們社會地位不同,但是身為繪畫的愛好者窮盡一生攀上繪畫的高峰,是他們一直在追求的一件事。

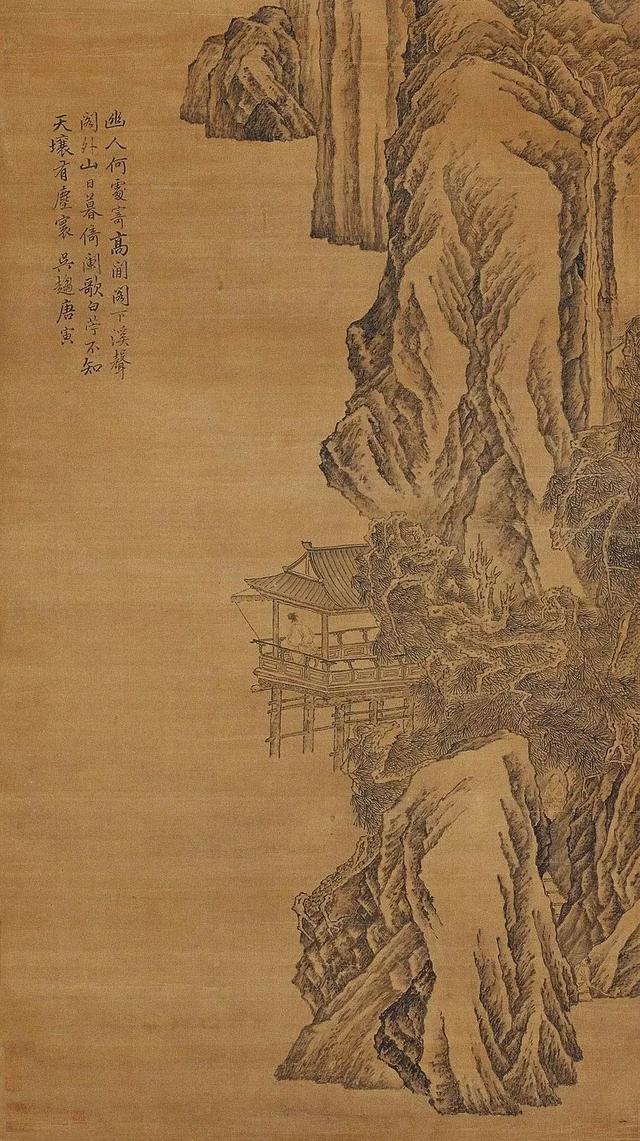

而我們去欣賞這些國畫時,主觀上就會判斷出這幅畫作的好與壞,往往就會受到畫工的影響,比如:江南四大才子中的唐伯虎,不僅精通詩詞,同時在繪畫方面有驚人的天賦,所以后世聽到唐伯虎的繪畫時往往都是有價無市。

書法

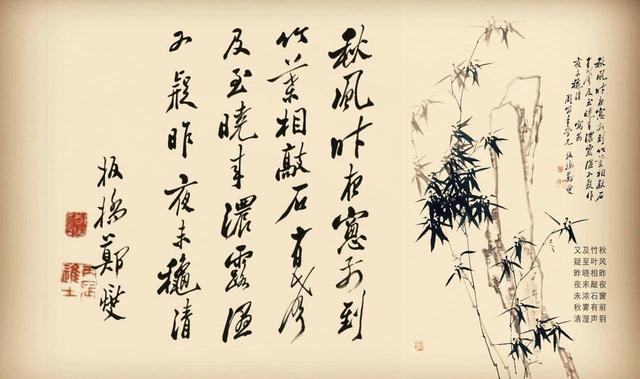

在區分國畫和西方繪畫中,有一項就是書法。古人作畫時,往往都會請人給自己的畫作上進行題詞作詩,而有些作者會給自己進行題詞。

而題詞者往往都會根據繪畫的場景進行作畫,有的時候我們在賞析時要配合著所題的詩詞進行賞析。這些題詞不僅僅會給繪畫作品帶來畫龍點睛之筆,同時也會讓整幅畫作充滿靈魂。有些題詞者雖然有很好的書法造詣,但是遇到好的作品也不敢多寫,生怕會影響到畫作的意境,所以他們會做一些簽署,我們可以從簽署上看到題詞者的功底,同時也讓這些作品身價翻倍。例如:唐寅會為自己的每幅作品進行題詞,其書法功底超群絕倫。

印章

我們經常會在畫作、詩詞作品看到紅色的印章,而印章則分為畫家的印璽、題字者的私章、閑章、收藏印章、欣賞印章、鑒證印章等等。

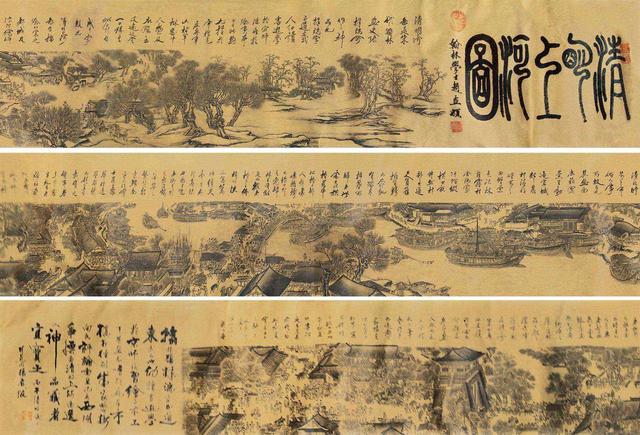

印章的雕工、內容、位置,往往都會成為我們對作品好壞的判斷之一,特別是那種流傳已久的畫作,都會古代的皇帝、繪畫大家、收藏家的印章,這里就可以判斷出這幅作品的真偽。例如:張擇端作的清明上河圖,畫卷上不僅有皇帝的印章,更是有眾多收藏者和書畫名家的印章。

裝框

中國畫與西方繪畫裝裱不同,中國畫的裝裱一般有兩種方式:紙裱和綾裱兩大類。紙裱一般需要托畫、鑲邊、覆背、裝桿四大步驟;綾裱一般是用綾布來進行裝裱,一般有全綾、半綾、邊綾等。

一般來說綾裱上面的字畫保存的時間能更長一些,這一點從材料上就能夠區分,綾裱不容易進行氧化等其他侵蝕。

功力

武俠小說中有很多的功法,練就的功法越精深,功力也就越高。國畫也是同樣的,如果你作畫的時間越長,功力就會越深厚。

對于初學者而言,老手的畫作能夠臨摹出來就已經很困難了,更何況還要臨摹出他們的題字。一般老手的繪畫出來的作品蒼勁有力、雄渾生姿、富有靈氣,在運筆、線條、設計上都有特殊的方式。所以初學者和資深藝術家的作品,一眼就能夠分辨出來,這就是我們所說的功力。

布局

在繪畫國畫時,一般不會用太多的顏色來進行鋪底,所以我們在欣賞國畫的時候看到會有很多地方有留白,而這恰恰是作者的精心設計的畫面布局,同時這也是國畫和西方繪畫的不同之處。

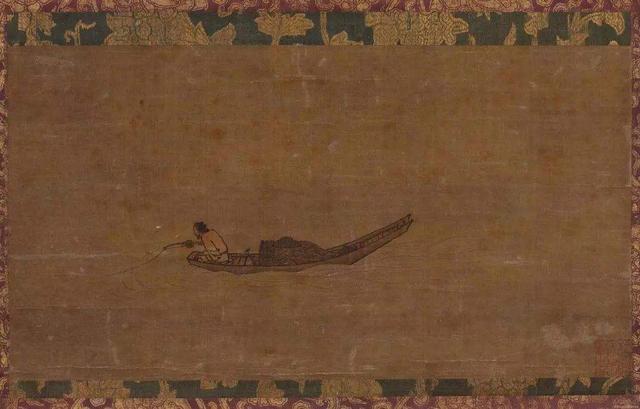

在國畫中留白是一種藝術表現形式,當我們需要畫水、云、霧、風等景象的時候,就需要這樣的留白,通過留白的疏、密、散、聚我們就能夠看到作者的布局有多么地精妙。國畫中往往有很多藝術大家都懂得留白的好處,一張紙便是一片天地,天地方寸之間之中,盡在留白之中。例如:南宋馬遠的《寒江獨釣圖》,就有很高的審美價值。

詩句

好的詩句能夠給予人無限的想象例如:陶淵明的那一句“采菊東籬下,悠然見南山”,描繪了一幅美好的田園風光,予以后人無限遐想;馬致遠的《天凈沙·秋思》“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬。夕陽西下,斷腸人在天涯”描繪出一幅凄涼動人的秋日夕陽圖,能夠準確地表達出作者當時看到此情此景的心情。

繪畫作品也是如此,所題詩句能夠表現出題詞人看到這幅畫作時的所感所思。好的詩句既能夠表現出作者的學識涵養,又能夠對自己的畫作起到畫龍點睛的作用。

印文

字畫或者是繪畫作品上,通常會有“壓角”的印章出現,而這種印章我們一般稱之為閑章,閑章就是在作品留白角落的地方進行拓印。通常這種印章上的文字對字畫的影響比較大,我們可以從印文上看到作者的狀態、所處的環境等等。一般印文較為規整的,在雕刻時下的功夫比較多耗費時間也比較長,這種印文蓋在字畫上,能夠讓作品更加出彩。

通過以上幾點,能夠幫助我們在欣賞國畫時,找到一個點進行賞析,能夠更好地了解國畫的精髓體會出傳統文化魅力的地方。

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1