服務熱線

010-57018965

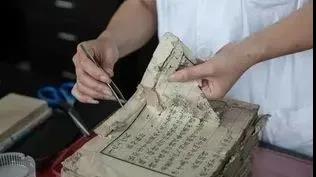

保存紙質文獻的目的是為了長期利用,但紙張酸化使長期保存紙質文獻面臨挑戰.文章采用綜述的方式,論述了酸與紙張使用壽命的關系以及酸化紙文獻的維護策略:脫酸,干燥環境中冷藏以及信息內容的轉換.詳細地論述了不同維護策略的選擇條件,特別著重討論了脫酸對象的選擇原則以及如何規避脫酸過程中的風險.適合圖書館、檔案館與博物館的工作人員應對大量館藏文獻酸化的解決方案的確立.

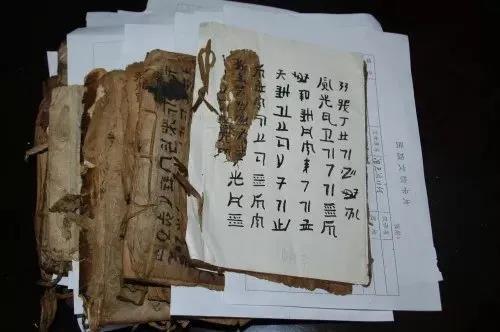

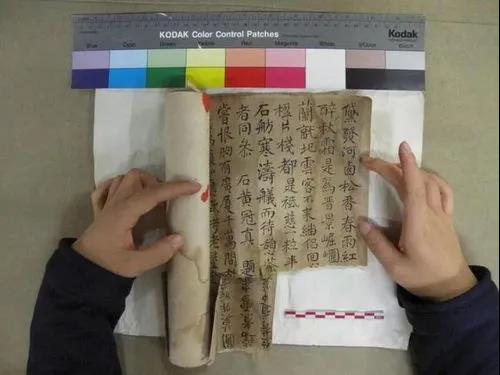

我國的紙質文獻浩如煙海、種類豐富,包括書籍、檔案、字畫、報刊等,其承載了大量歷史、文化和科技信息,具有重要的社會價值。

紙張是有機物,容易受到自然和人為等多種因素的破壞,其中紙張酸化是影響紙質文獻長期保存的重要原因。酸可以催化纖維素水解,此過程中酸本身并不消耗,持續危害紙質文獻,造成紙張顏色加深、強度下降等。

引起紙張酸化的因素眾多,其中紙張木質素氧化形成有機酸、使用過程中添加明礬、鞣酸鐵墨水和銅基顏料的應用、微生物代謝等是常見原因。

1. 紙張木質素氧化

紙張的主要成分是纖維素、半纖維素及木質素,其中纖維素為長鏈多糖分子,相對穩定;半纖維素是由木糖、阿拉伯糖和半乳糖等幾種多糖組成的異質多聚體,相較于纖維素,更易在酸性環境中分解;木質素是一種廣泛存在于植物體中的芳香性高聚物,結構不穩定,經過氧化后會形成有機酸,導致紙張酸化。

中國傳統手工紙以麻、桑皮、構皮、檀皮等韌皮纖維為主要原料,木質素含量低,通過長期浸泡、高溫蒸煮、反復捶打等手工方式脫膠后留下的韌皮纖維較長,殘留的酸性物質少。此外,脫膠過程中會加入生石灰或者草木灰等弱堿性物質輔助脫膠,因而韌皮纖維類手工紙的pH為7~9,能夠緩沖環境中的酸性物質,具有優良的耐久性。手工紙自然酸化的過程比較緩慢,導致其酸化的主要因素是裝裱或者熟化紙張等工序中添加的明礬。

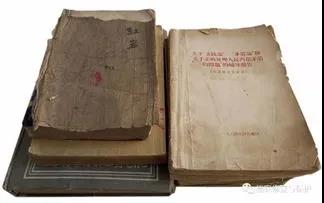

現代機制紙原料是用機械或者化學方法處理的木纖維,與韌皮纖維相比,木纖維含有大量性質不穩定、容易氧化成酸的木質素。機制紙加工過程中使用物理或者化學方法分散纖維,常用物質包括硫酸鹽、亞硫酸鹽等酸性物質,導致機制紙酸度較高,老化迅速,保存狀況較差,是需要引起重視的一類紙質文獻,多見于近現代的檔案、信件、報刊和書籍等。

2. 明礬的引入

明礬的引入方式同樣存在手工紙和機制紙的差異,手工紙中明礬的引入與中國傳統書畫創作和觀賞方式有關,包括調制顏料、書畫裝裱、書畫用紙熟化等;機制紙中的明礬是造紙過程中使用的明礬、松香施膠劑。清朝末期,機制紙開始在我國紙質文獻中出現,以書籍和檔案為主,偶見書畫作品,這批紙張的酸度高,老化腐蝕嚴重。

手工紙中的明礬以膠礬水的形式引入,膠礬水由明礬和膠料按照一定比例配制而成,是古代書畫裝裱、全色、調配顏料、熟化紙張必不可少的材料。中國工筆畫大師于非闇認為中國畫“除了水墨畫和著色的大寫意畫外,差不多都要利用礬水來固定顏色”。現代學者也認為膠礬水能固定顏色、防止洇染,在古舊書畫重新裝修和修復過程中發揮了重要作用。但膠礬水就像一把雙刃劍,既為繪畫和裝裱提供了保護,又容易導致傳統手工紙紙張的酸化,《芥舟學畫編》就曾提到:“作畫家宜痛絕礬紙,礬紙作畫,筆意澀滯,墨色浮薄,且不百年而碎裂無寸完。余蓄夏太常墨竹,是散金礬紙本,筆墨尚好,而紙本遍體破碎,不可裝璜,惜哉”,現代研究也證實膠礬水對紙絹書畫有負面作用。

機制紙中的明礬是造紙過程中添加的松香施膠劑。施膠劑能夠阻止或減緩水向紙張中滲透,增加紙張的強度和平滑度。1807年,松香施膠法發明,1850年之后的機制紙皆用松香進行施膠。造紙過程中,水中的纖維及松香膠都是帶負電荷的,兩者之間存在著靜電相斥的作用,加入的硫酸鋁作為沉淀劑,把松香膠沉淀物附著在纖維上。施膠后,明礬中的硫酸根殘留在紙張中,在潮濕環境中加劇紙張的酸化,導致“酸化紙”危機。經檢測,1700~1900年所制的歐洲及美國文化用紙酸堿度為4.0~4.9,我國大陸及臺灣地區在該時期生產的機制紙的pH也在5以下,19世紀及20世紀以前所造的機制紙文獻酸化問題十分嚴重。

3. 金屬離子的腐蝕

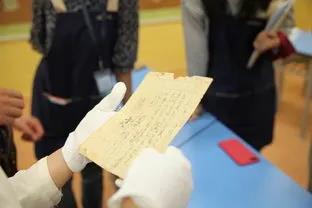

紙張中的金屬離子基本上來源于含鐵和銅的顏料和染料。含鐵材料在紙質文獻中以鞣酸鐵墨水為主,多見于近現代的書寫檔案。鞣酸鐵墨水主要成分為硫酸亞鐵、沒食子酸或鞣酸,酸度較高,pH在1.6~1.82之間,屬于強酸性,對紙張有明顯的腐蝕作用。在保藏過程中,墨水進一步分解,沒食子酸水解成為鞣酸和葡萄糖;鞣酸和墨水中的硫酸亞鐵生成無色水溶性鞣酸亞鐵,鞣酸亞鐵氧化成為藍紫色非水溶性焦桔酸亞鐵,在反應過程中,從焦桔酸上分裂下來的羥氧基和硫酸離子形成硫酸,導致紙張酸化。

銅基顏料包括天然礦物和人工合成的含銅顏料,天然礦物包括氯銅礦、藍銅礦、孔雀石、青金石等,在中國古代工筆重彩畫中應用較多;人工合成的含銅顏料包括酞菁銅和乙酸銅等,多見于20世紀30年代后的印刷品。在光照較少的環境下,含銅綠色顏料涂覆的紙張常發生氧化作用形成醛基和酮,進一步形成羧酸,這是紙張酸化降解的原因之一,此外含有乙酸銅的顏料,游離出的乙酸根離子也能導致紙張酸化。

4. 微生物與紙質文獻酸化

構成紙質文獻的纖維為多糖結構,能為真菌的生長提供豐富的營養物質,在適宜溫濕度條件下,空氣中的真菌孢子容易在紙質文獻中滋生,導致紙質文獻產生霉菌病害。紙質文獻中常見的真菌種類有黑曲霉、黃曲霉、米曲霉、根霉、木霉、鏈格孢、毛殼菌、枝狀枝孢、撕裂蠟孑L菌、聚多曲霉和瘤孢棒囊孢殼等。霉菌會在紙質文獻上留下難以去除的色斑,還會減少紙張的α-纖維素含量、降低纖維素聚合度、增加木素和羧基的含量,加速紙張老化。

霉菌本身即為文獻病害,而且被霉菌污染的紙張如不進行脫酸處理,將持續加速文獻的酸化。霉菌引起紙張酸化的機理與其代謝產物有關。鏈格孢和瘤孢棒囊孢殼代謝產生水分,水分既是紙張酸化的條件,也提供了適宜霉菌生長的環境,造成惡性循環。更為糟糕的是,黑曲霉、枝狀枝孢、瘤孢棒囊孢殼等代謝產生的纖維素酶系,能夠分解纖維素,直接產生酸性物質,其中黑曲霉情況尤為特殊,具有多種活性強大的酶系,除了可以代謝產生纖維素酶外,還可代謝產生淀粉、酶、蛋白酶和果膠酶等,這些酶分解有機質產生葡萄糖酸、檸檬酸、沒食子酸和抗壞血酸等多種有機酸,增加紙張的酸性。

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1