書法是將文字寫得好看或有味道的技巧。中國書法自古以來就被視為最重要的藝術之一,書法家或書法作品的地位絕不在畫家、音樂家及其作品的地位之下。“書畫同源”早已是被人公認的見解。與此相對,西方文化中的書法卻只被看作構造美術字的技巧,更多地與實用相關,而與正經的藝術如繪畫、雕塑、音樂等不可同日而語。為什么會出現這種差異?換言之,為什么中國書法能夠成為一種原本藝術?

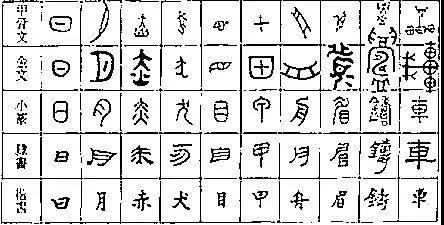

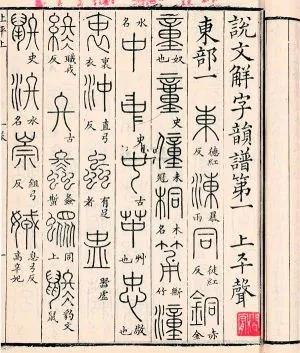

文字是一種可視圖像,交通標志是圖像,(傳統的)繪畫也是一種圖像。它們都與自然的物理圖像,比如一塊巖石的紋理結構、一棵古樹的形狀、鳥的足跡不同,因為它們是人構造出來的,盡管兩者都有意義,或可以都有意義。這其中,文字與繪畫又有獨特之處,即它們可能喚出深刻的美感。交通指示圖像可以被表現得正確不正確、端正或不端正,甚至漂亮或不漂亮,但是沒有美不美的問題。可是,文字(如果考慮到中文的話)和繪畫就有這個問題。文字與繪畫的差異何在呢?從表面上看,繪畫直接去描畫或表現某個東西,或某個狀態,而文字只要是文字,就不僅僅是象形了。不管它的前身與象形可能有什么聯系,一旦它成為語言的書面形式,象形就要退居邊緣,盡管還可能在某些文字里起作用。語言、包括文字首先有語意,而不是直接從表現某個東西來得到意義。通過語意,它表達、指稱或暗示某個東西、某種狀態。胡塞爾說:如果我們將興趣首先轉向自在的符號,例如轉向被印刷出來的語詞本身,……那么我們便具有一個和其它外感知并無兩樣的外感知(或者說,一個外在的、直觀的表象),而這個外感知的對象失去了語詞的性質。如果它又作為語詞起作用,那么對它的表象的性質便完全改變了。盡管語詞(作為外在的個體)對我們來說還是當下的,它還顯現著;但我們并不朝向它,在真正的意義上,它已經不再是我們”心理活動”的對象。我們的興趣、我們的意向、我們的意指――對此有一系列適當的表述――僅僅朝向在意義給予行為中被意指的實事。

這也就是說,文字作為單純的物理符號,與一般的外感知對象或者說是物理圖像那樣的對象沒有什么區別;但如果它作為語詞或文字起作用,那么對于它的表象方式或意向行為的方式就“完全改變了”。這時,意向行為不再朝向它,但也不是完全沒有它,而是通過它但不注意它本身,獲得意指的能力、意義給予的能力,并憑借這能力來意指向某個東西或事態。胡塞爾這里對于文字的語詞化的現象學描述是不是完整和合適,我們以后會討論,但他的這個看法是成立的,即作為單純物理圖像的文字與作為語詞的文字有重大的不同。由此可見,文字要比繪畫多一層,即語意的構造層。

漢字本身有天然的構意沖動,但是,漢字書法之美與漢字的意義有關嗎?或廣而言之,文字的書法與文字的意義有關嗎?看來是有關的。一個完全不懂漢語的人,或雖聽得懂漢語但不識漢字的人,能欣賞漢字的書法美嗎?似乎是不可能的。那樣的話,漢字對于他只是一種奇怪的形狀,就像阿拉伯字、滿文對于一個清朝的儒士那樣。我上個世紀八十年代中期到美國留學時,雖然早已在電影中見過外國人,在北京的大街上偶然見過外國人,但在初到美國的頭一年,完全不能欣賞校園里的 “漂亮的”美國女學生,看誰都差不多。這樣說來,文字的書法美與文字的意義有內在的相關性,我們欣賞書法時并不是將它們只當作一種純形式來欣賞。這一點與欣賞繪畫就有所不同,盡管欣賞繪畫也不只是在欣賞其純粹的物理形式,也有文化的潛在意域的托持。

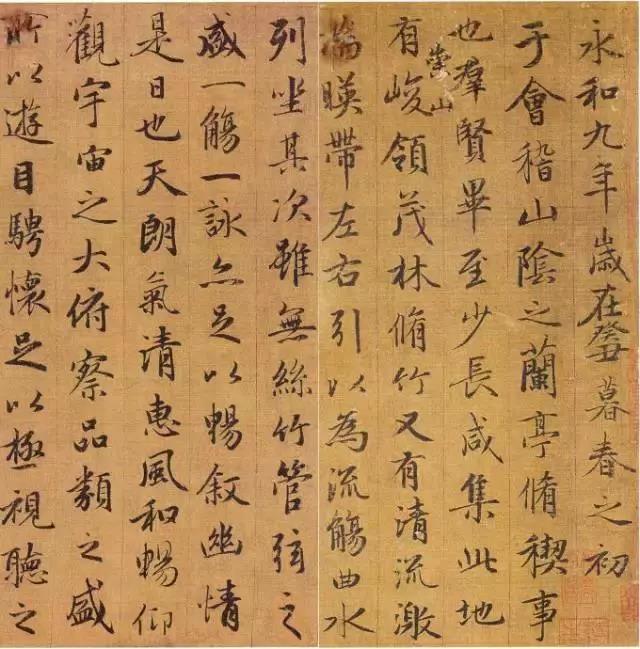

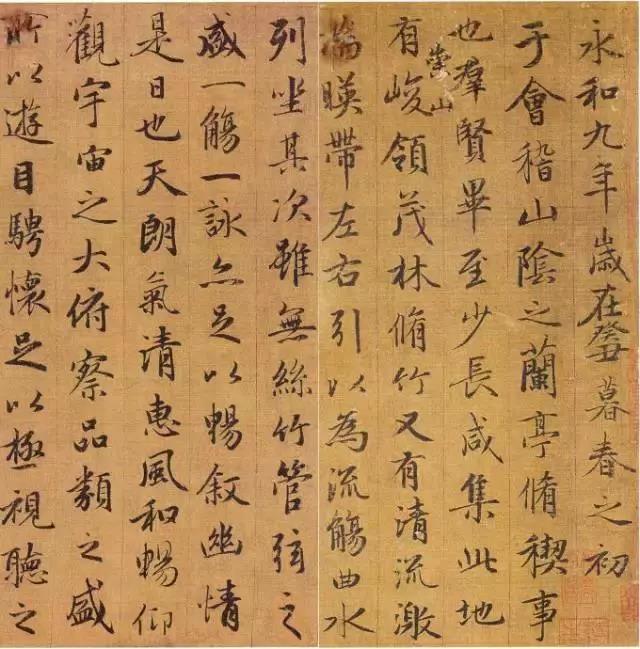

可是,書法的美與文字的觀念化意義,或“可道”出的意義卻沒有什么關系。從來沒有聽到古今的書法家或書論家講,某個字因其字義而多么美,某個字又因此而多么丑。即便 “美”字也不一定美, “丑”字也不一定丑。但繁體字與簡體字卻有書法上的后果。減少筆畫,影響了漢字的書法美,所以主張漢字改革 “必須走世界文字共同的拼音方向”(《第一次全國文字改革會議文件匯編》,1957:14)的毛澤東,他寫自己詩詞的書法體時,終身用繁體字或正體字,從來不用他提倡的簡體字。而拼音化后的漢字,無疑將完全失去其書法藝術。到目前為止,還沒有見過成功的簡體字書法作品,盡管中國人歷史上的書寫,也用行書、草書和某些簡體,但那是出自歷史與書寫脈絡本身的風氣所致,與行政頒布的硬性簡體字系統大大不同。可見,書法家在創作時,或人們在欣賞書法作品時,他們必須既懂漢語、識漢字,但又絕不只是在觀念對象化、語義(semantic)和語法(syntactic)層次上的懂。反過來,書法肯定與漢字的結構講究有關,很多書論家都討論 “結體”、 “書勢”的問題,但又絕不只與這結構的可對象化的純形式有關。漢字字體的變異或變更(Variation)的可能性極大,虞世南《筆髓論》曰:“故兵無常陣,字無常體矣;謂如水火,勢多不定,故云字無常定也。”(《初唐書論》,1997:75)因此,無法確認一種理想美的漢字形式,就像畢達哥拉斯(Pythagoras)確認“一切立體圖形中最美的是球形,一切圖形中最美的是圓形”(《古希臘羅馬哲學》,1961:36)那樣。這樣的話,漢字之美就既與它的語義和字形內在有關,但又都不能在任何對象化、觀念化的意義上來理解這義與形。漢字美與其義相關,也就隱含著與這語言、特別是這文字的真理性相關,但這真理如海德格爾所言,不可首先作符合某個對象或事態來理解,而要作非對象化的 “揭蔽”式的理解,而這樣的真理就與語言的原本的創構(dichten,詩化)式的語境意義無何區別了。漢字與其形相關,表明它與空間相關,但這不是去描摹某個對象、甚至是理想對象的線條和構架,所以它既不是西方繪畫的素描,也不是字母美術字的線條,而是與時間不可分的 “勢多不定”的時-空完形(Gestalten),起到海德格爾講的裂隙(Riβ)的作用,引發出陰陽相對的爭斗和全新感受的當場生成。

漢字書法的美感生成與毛筆書寫亦有內在關系。硬筆書寫,靜則一點,動則一線一形;其點其線本身無內結構,只是描摹成形而已。毛筆則不同,筆端是一束有韌性的軟毛,沾水墨而書于吸墨之紙,所以充滿了內在的動態造勢和時機化的能力。蔡邕的《九勢》講:“陰陽既生,形勢出矣。藏頭護尾,力在其中,下筆用力,肌膚之麗。故曰:勢來不可止,勢去不可遏,惟筆軟則奇怪生焉。”(《漢魏六朝書畫論》,1997:45)讓毛筆藏頭護尾,含筆鋒于點劃書寫之內,委曲轉折,則所書之點劃,有 “力在其中”。就像衛夫人《筆陣圖》所言,每書一橫, “如千里陣云,隱隱然其實有形”;每書一點,“如高峰墜石,磕磕然實如崩也”;每寫一豎,如 “萬歲枯藤”之懸臨;每作一鉤,如“百鈞弩發”;等等。(《漢魏六朝書畫論》,1997:95)之所以能這樣,其重要原因之一就是 “筆軟”:“惟筆軟則奇怪生焉”,其筆劃中可含絕大勢態,并讓人有“肌膚之麗”這樣的感受。這是硬筆書法做夢也想不到的。而且,此含墨之毛筆與吸墨之紙張風云際會、陰陽相生,片刻不可遲疑,不可反思重來,唯乘時造勢而開出一番新天地不可,不然便成墨豬污跡。筆墨之時義大矣哉! “故知多力豐筋者圣,無力無筋者病,一一從其[即筆墨]消息而用之,由是更妙。”(《漢魏六朝書畫論》,1997:51)由此鐘繇(三國時魏國人)知用筆勢之妙,也就是讓筆墨在乘勢、構勢的運用之中,牽引激發出只有當時即刻(Jeweiligkeit)才能揭示者。于是他說:“故用筆者天也,流美者地也。”(《漢魏六朝書畫論》,1997:51)筆如游龍行于天,則有美感涌流于地。這種書寫就是真正的時機化(zeitigen)創作(dichten),讓人的天才在當場實時的揮灑中發揮出來。張懷瓘這樣來說此創作:“及乎意與靈通,筆與冥運,神將化合,變出無方,……幽思入于毫間,逸氣彌于宇內;鬼出神入,追虛捕微:則非言象筌蹄所能存亡也。”(《張懷瓘書論》,1997:60)這樣的 “時中”筆意就先行于反思之前,掙脫 “言象筌蹄”的物理形式束縛,達到去蔽傳神的黎明境界。“范圍無體,應會無方,考沖漠以立形,齊萬殊而一貫,合冥契,吸至精,資運動于風神,頤[養]浩然于潤色。爾其終之彰也,流芳液于筆端,忽飛騰而光赫。”(《張懷瓘書論》,1997:54)

以上講到的這些漢字及漢字書寫的特征,相互內在關聯。比如漢字筆畫的特征,像陰陽相對的構意性,構意方式的多維豐富性、變換性等,與漢語的非屈折語的或語境化特征,就既不同,又有某種相須相持的關聯。而且,像我們這個缺少構詞和語法的形式變化指標的語言,如果像文字改革主義者們主張的,用拼音來書寫,就必面臨大量的同音異義字,使得那種拼音化的漢語文字不堪卒讀,只能表達最日常口語化的東西。又比如,漢字筆畫的多維豐富性和可變換性,只有通過水墨毛筆的書寫,才能發揮到無微不至和充滿生機靈氣的程度。由于這些特征的有機共存,終使得漢字書寫在才子手中成為藝術,他們的書法作品揭示出了漢字的真理,就像凡高的畫揭示出一雙鞋子的真理所在。漢字的原發豐富的構意能力使它能在扮演語符的角色時,隱藏或保存住了自身的邊緣存在,總能留下語境化和勢態化的痕跡,總在進行潛在構勢的“被動綜合”。而毛筆水墨與宣紙遭遇,以純時機化方式泄露出漢字的匿名隱藏,筆與冥運,追虛捕微,牽帶揮灑出非對象化的字暈書云,迎來漢字真理的噴薄日出。