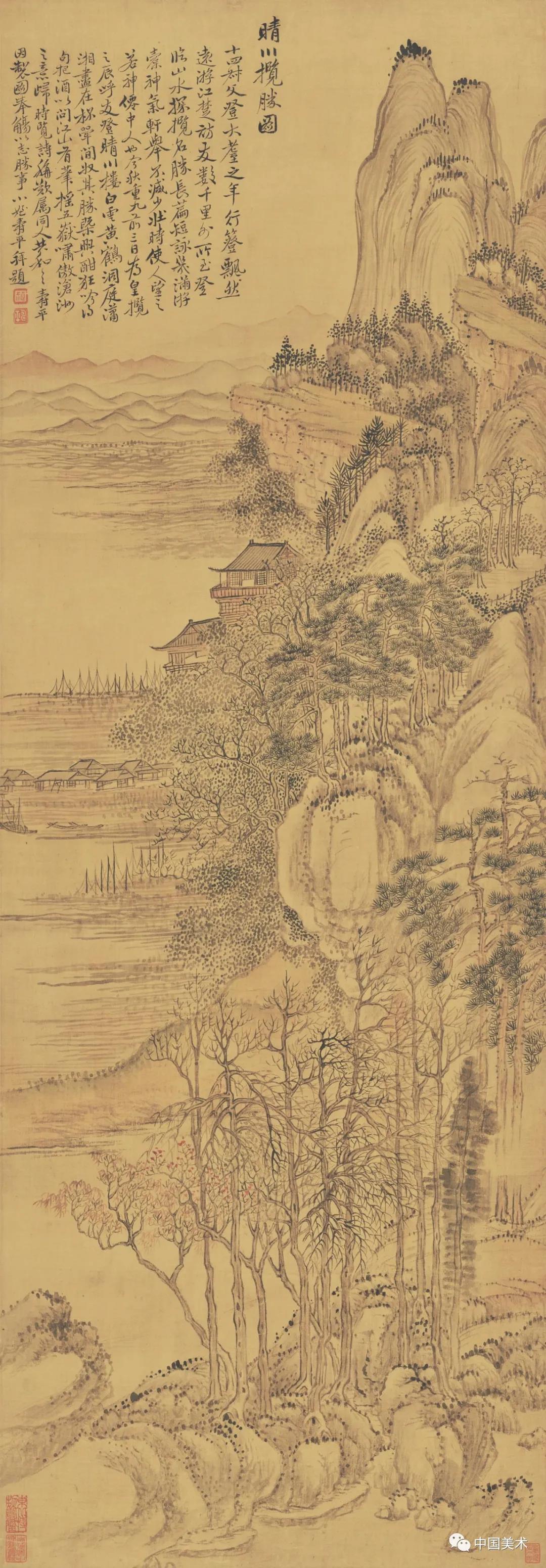

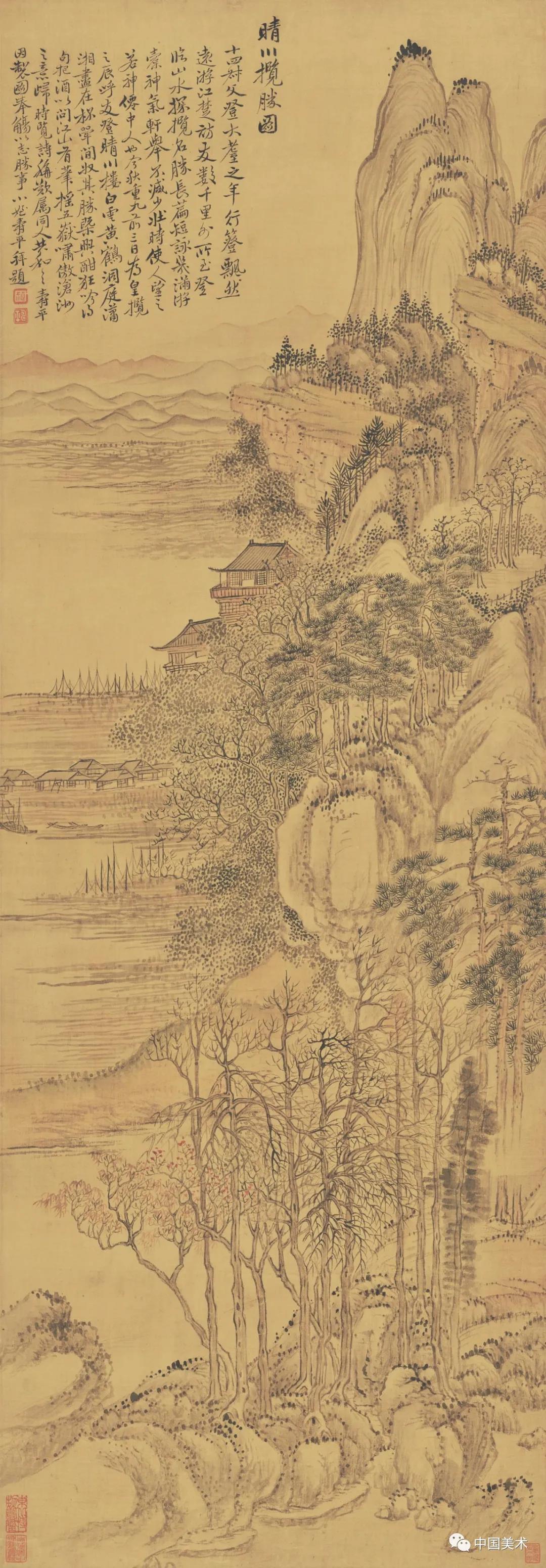

清 惲壽平 晴川攬勝圖 絹本 112x39.1遼博

在中國文人畫的審美中,“千樹萬樹,無一筆是樹。千山萬山,無一筆是山。千筆萬筆,無一筆是筆。有處恰是無,無處恰是有”。(《南田論畫》)文人畫家在自己的繪畫中體會到了虛之實和實之虛。在文人畫中,空白并不是空的,它剛好是空的相反,它是充滿,它是洋溢。中國文人畫最偉大的超越莫過于對有與無的超越。在文人畫中,有與無都不是絕對的,有亦是無,無亦是有,有無相通且相生。筆墨、線條,不只是造型的需要,它本身也被賦予了意義,其意義在有中之無;空白不只是被涂抹,它本身也被賦予了意義,其意義在無中之有。中國畫不會像油畫那樣把所有的空白都涂滿,必須留下一些空白,因為它欣賞著兩者。

中國的文人畫,主張“得意忘形”。忘形,不同于變形。它既非有形,又非無形;它既是有形,又是無形。它包含了兩者。忘形不是去排斥形,而是去關注本性。只有在見到了本性時,形才可能被忘掉。有形、無形都是對形的執著;忘形,才能不為形所累,才是對形的超越。

在對待方法上,文人畫提倡“無法而法,乃為至法”。這里的無法就是忘法。它既非有法,又非無法;它既是有法,又是無法。它不是對技法的排斥,而是使技法純熟到忘卻。有法、無法,都是對技法的執著;忘法,才能不為法所縛,才是對技法的超越。

中國的文人畫家,以繪畫為“墨戲”“聊以自娛”,發胸中逸氣,寫天地生機,“心淡若無”。所謂“筆筆有天際真人想,一絲塵垢便無下筆處。”其操筆則解衣盤礴忘我無為,“如盧敖之游太清,列子之御冷風”,“人見其梨花龍翔,而不見其人與搶劍也。”

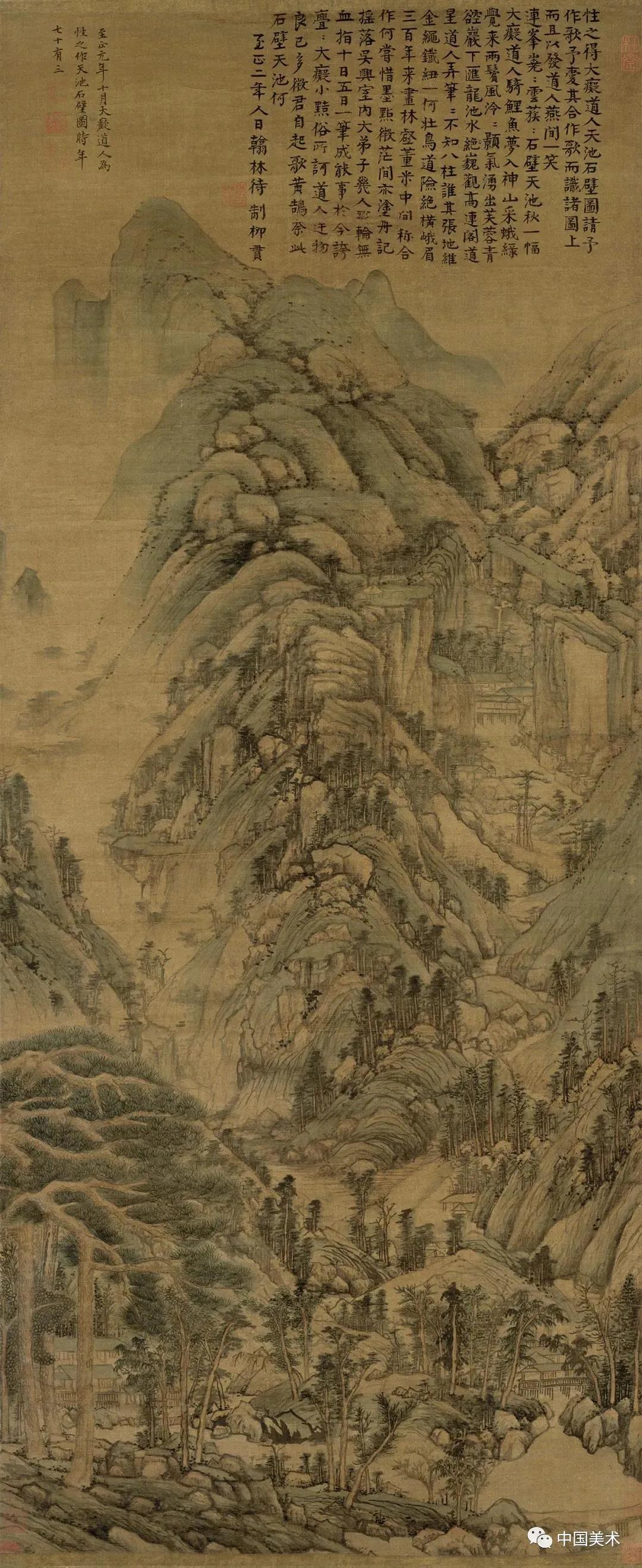

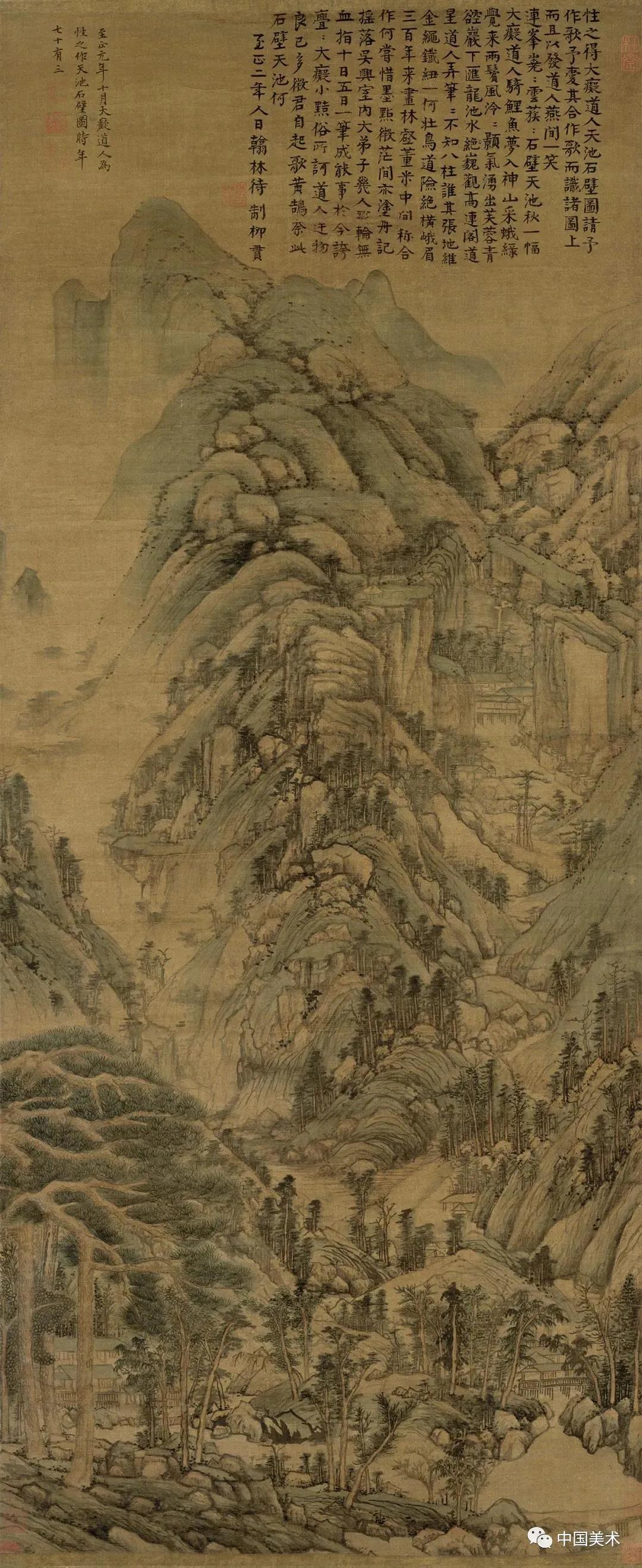

元 黃公望 天池石壁圖 故宮博物院藏

任何藝術都離不開形式。但是中國的文人畫家能運用形式而不被形式所運用,運用形式又不在形式里。任何藝術都離不開技法,但是中國的文人畫家能運用技法而不被技法所運用,運用技法又不在技法里。任何藝術都離不開思考,但是中國的文人畫家主張思考而又不昧心性,“信筆取之,不滯于思”不把自己束縛在思想觀念里。所謂“不知如何用心,方到古人不用心處。不知如何用意,乃為寫意。”(《南田論畫》)

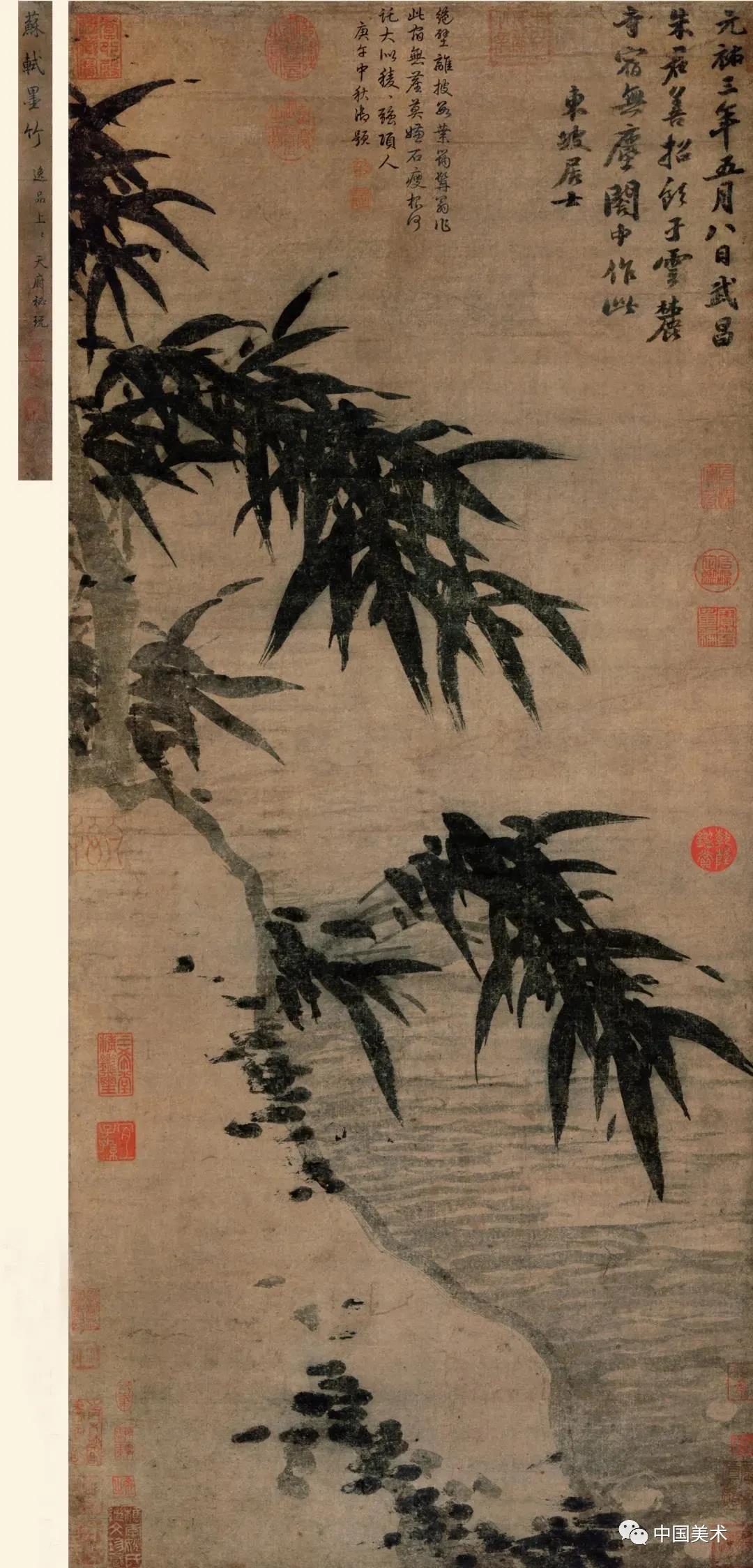

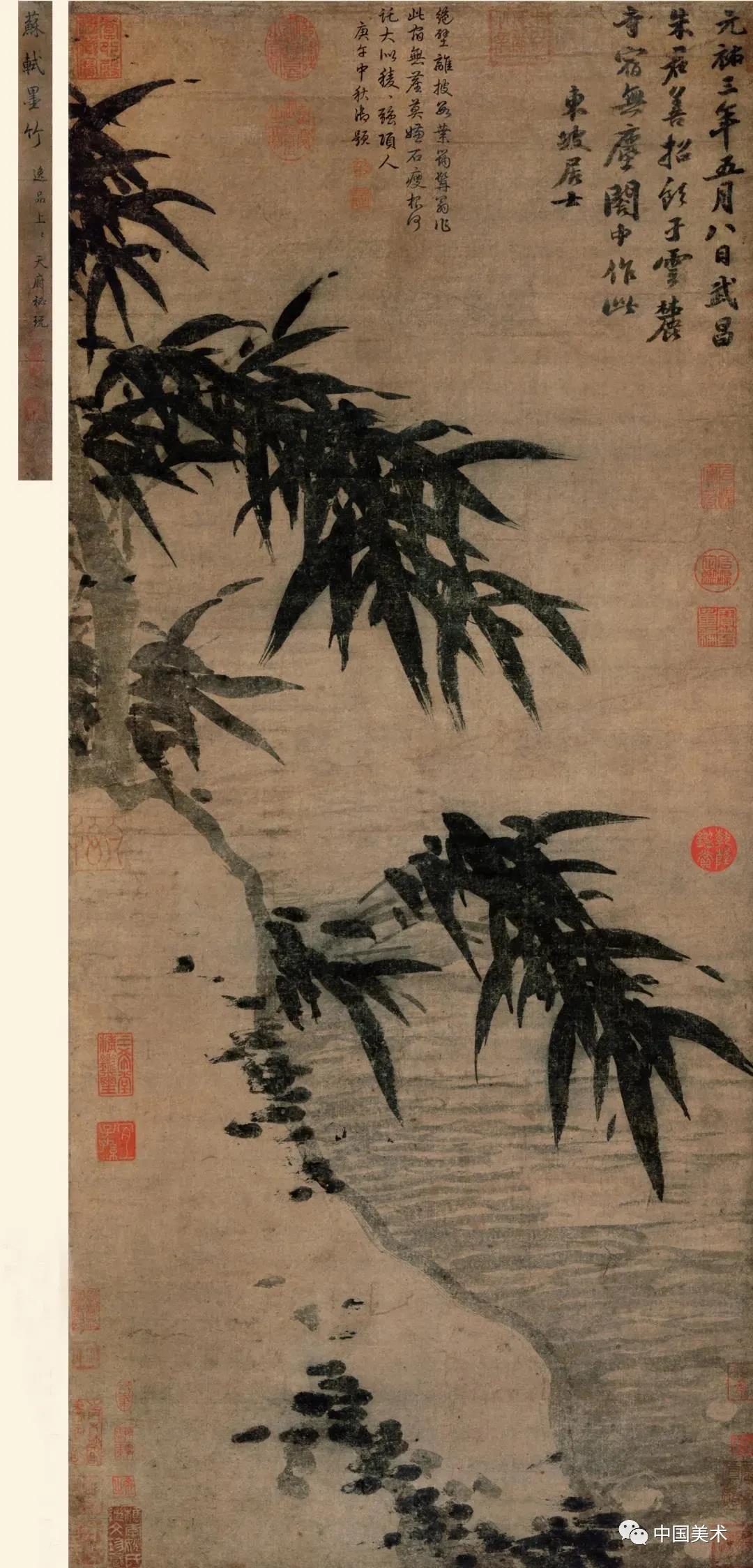

宋 蘇軾?墨竹圖軸

西方藝術不停地變換形式、變換技法、變換觀念,是因為它太關注于形式、技法和觀念,所以會很快地厭煩某種形式、技法和觀念。然而對形式、技法與觀念的變換,不可能解決對形式、技法與觀念的厭煩。執著于形的人,必然為形所累;執著于技的人,必然為技所累;執著于觀念的人,必然為觀念所累。要解決它,需要改變對藝術的關注點,需要更加關注藝術的本性。畫家只有不依附于形式、技法與觀念,才能不執著于對形式、技法與觀念的改變。為了擺脫某種形式的束縛,挖空心思去尋覓新的形式;為了擺脫某種技法的束縛,千方百計去尋覓新的技法;為了克服某種思想觀念的束縛,不得不鉆進新的觀念。這種做法雖然擺脫了想要擺脫的形式、技法和觀念,卻永遠擺脫不了束縛。中國的文人畫不是擺脫某種形式,而是擺脫對形式的執著——忘形;不是擺脫某種技法,而是擺脫對技法的執著——忘法;不是擺脫某種觀念,而是擺脫對觀念的執著——忘我。