服務熱線

010-57018965

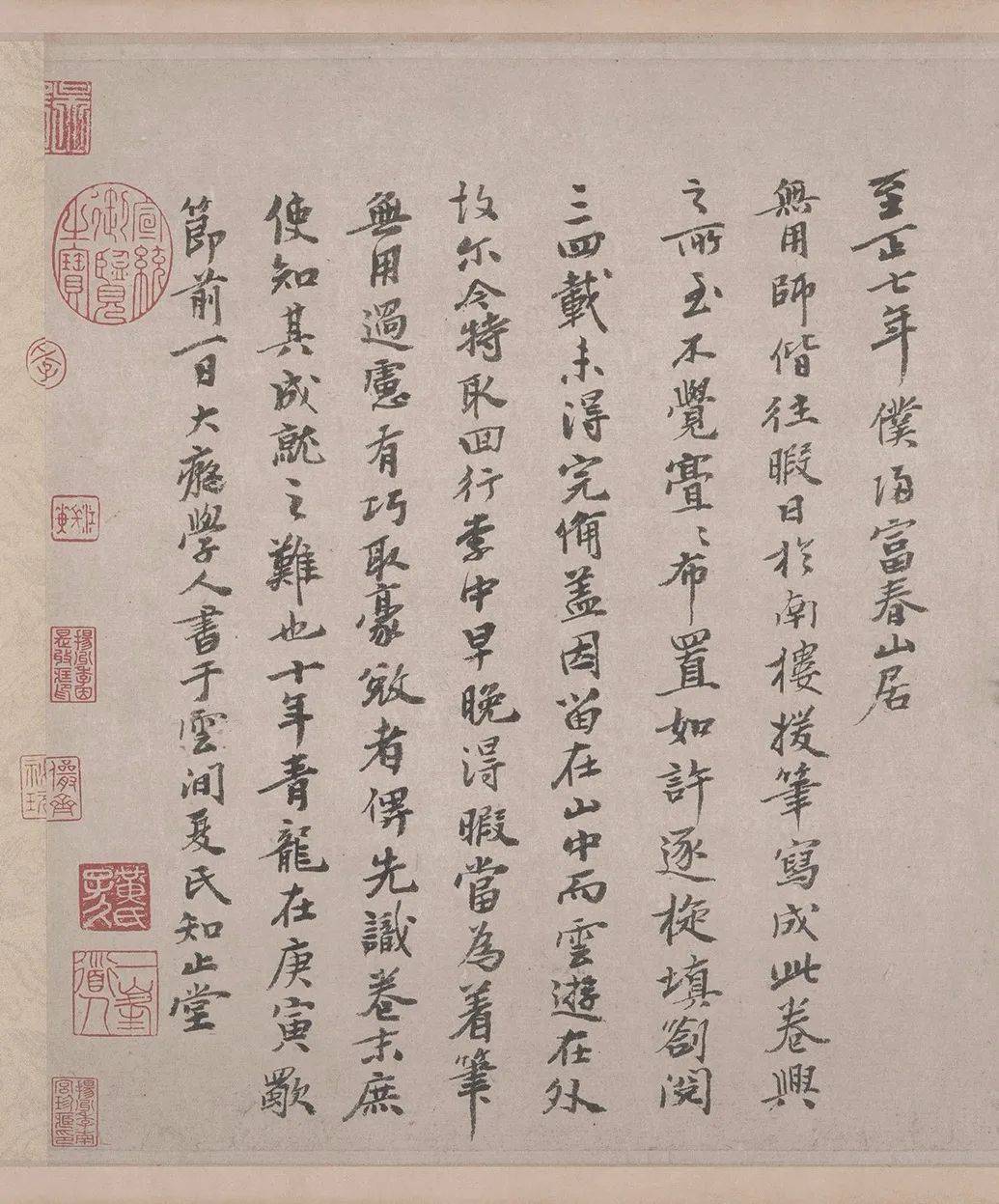

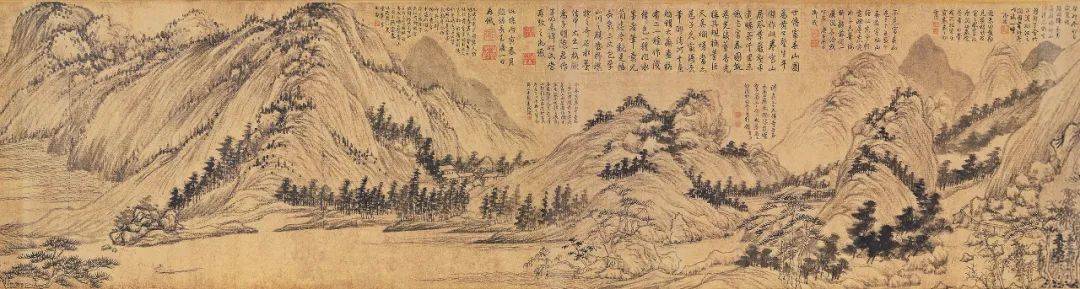

《富春山居圖》是中國十大傳世名畫之一。根據畫上的題跋,我們知道它是作者黃公望畫來贈與道友無用師的。

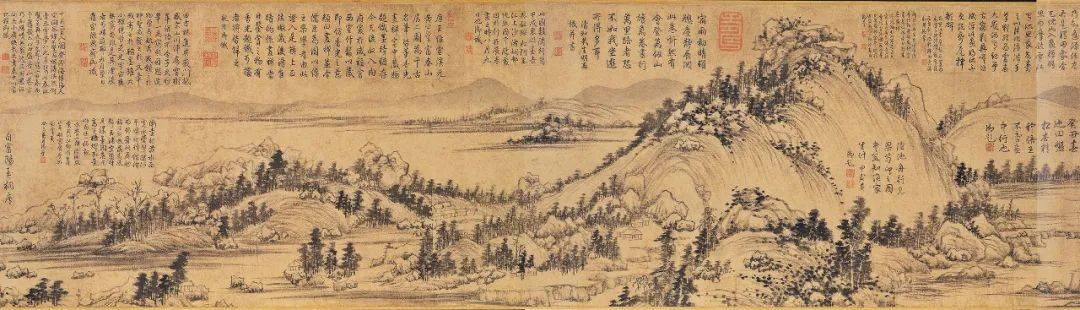

黃公望《富春山居圖》(局部)

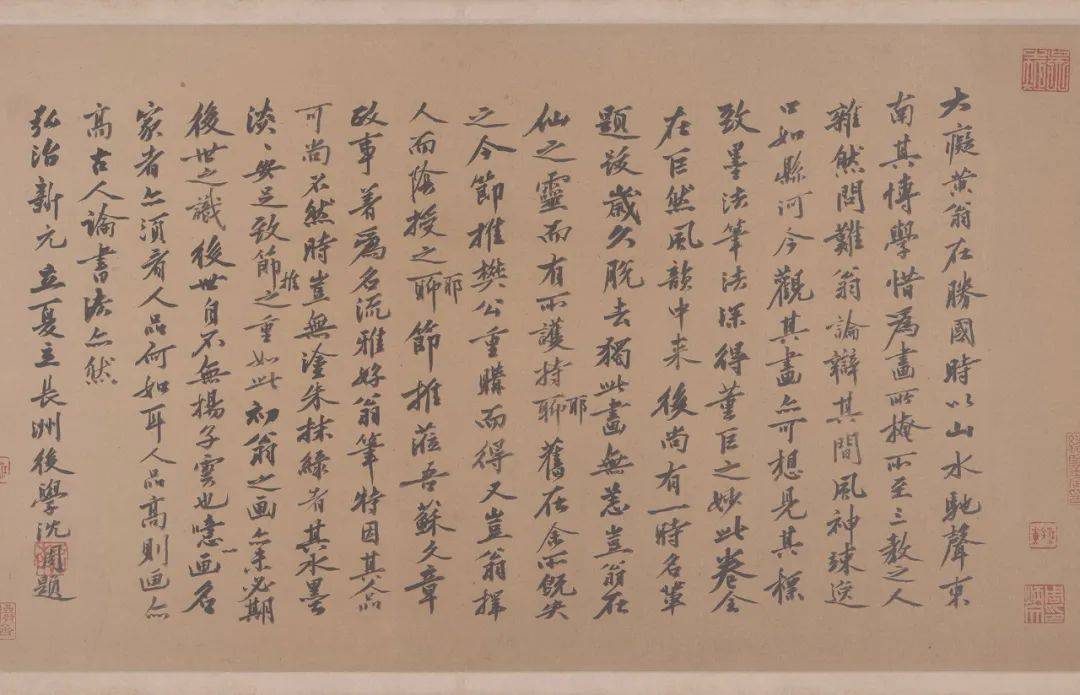

位于長卷末尾的黃公望題跋

它是如何成為十大名畫的呢?

萬歷四十八年(1620年)董其昌將此畫抵押給曾任刑部主事的宜興人吳正志(字之矩)。至此,這幅傳世名作多舛、傳奇的流傳經歷才剛剛開始......

燒成兩半

吳正志年輕時曾參與東林黨,他與董其昌、高攀龍等都是同年中的進士,后來因為疏劾大臣被罷官。

吳正志被罷官回歸故里后,建園林,修別墅,以詩文自娛,收藏也是他的一大愛好。董其昌將《富春山居圖》抵押給吳正志據說得到了一千兩金子,可見吳家家底之厚。

因為《富春山居圖》長卷是由七張紙拼接而成的,所以吳正志在得到此畫后,在每張紙的拼接處都蓋了騎縫章。

黃公望《富春山居圖》(局部)

圖中鈐印“吳之矩”即為吳正志的騎縫章

吳正志去世后,將他的園林宅邸、古玩書畫一并留給了小兒子吳洪裕。作為“富二代”兼“官二代”的吳洪裕從此過上了無憂無慮的逍遙日子。

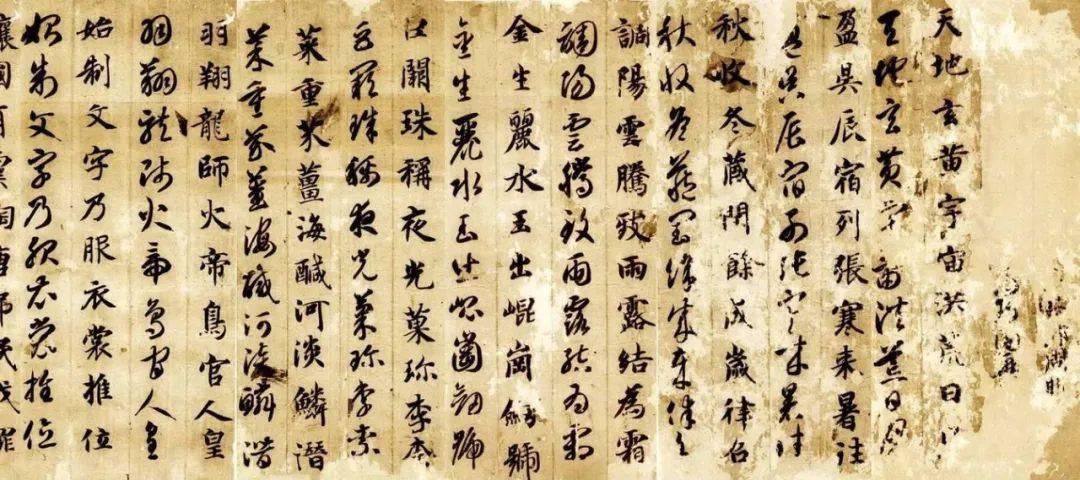

在他爸留給他的這些寶貝中,吳洪裕最愛的就是《富春山居圖》和王羲之七世孫智永和尚寫的《千字文》。

智永楷書《千字文》(局部)

特別對《富春山居圖》,更是愛護有加,為此還特意將他在宜興城里的豪宅庭院“云起樓”中的一幢房子改名叫“富春軒”,專門用來存放《富春山居圖》。

就這樣過了近三十年,晚年彌留之際的吳洪裕竟然想效仿唐太宗以王羲之的《蘭亭序》陪葬,用《富春山居圖》和《千字文》為自己殉葬。

吳洪裕的家人們不敢違抗,頭天先將《千字文》焚毀,就在第二天開始燒《富春山居圖》的時候,人群里沖出來一個人,這個人就是吳洪裕的侄子吳靜庵,他趕忙把《富春山居圖》從火盆里救出。可惜畫首第一張紙還是被燒毀了大半。

黃公望《富春山居圖》(局部)

可見第一張紙剩下部分比未經火焚的第二張紙短了大半

為了掩蓋被火燒過的痕跡,吳靜庵找當時的古董商吳其貞修復,裁掉了第一張紙被燒毀的部分,從此《富春山居圖》分為一長一短的兩幅。同時還把原本董其昌在卷尾的題跋移到長卷的卷首,更好的掩蓋火痕。

黃公望《富春山居圖》(局部)

重新裝裱時移到卷首的董其昌題跋

長的這一幅由于畫上有黃公望給無用師的題跋,所以也叫《無用師卷》,短的就叫《剩山圖》。

但吊詭的是,吳靜庵在叔父吳洪裕去世的第二年,就將重新裝裱的兩幅畫重金賣給了他人。可見吳靜庵于火中救畫的壯舉,其目的可能并非完全出于保護這幅大作,其中也有謀財的考慮。

而吳洪裕在臨終前之所以執意要焚畫殉葬,正是恐怕此畫落入他人之手,再起爭端。

黃公望《剩山圖》(局部)

不管怎樣,《富春山居圖》最終還是基本得以保存了。

歷經火殉一事,《富春山居圖》不僅名聲大振,更是充滿了傳奇色彩。成為此后許多書畫名家臨摹的范本。為了謀利,制假者也用盡各種手段,制作出不少高仿版本。

再逃一劫

到了清乾隆時期,由于乾隆十分推崇清初四家的繪畫,而清初四家學的就是黃公望,所以乾隆也十分偏愛黃公望。

乾隆十年(1745年),宮里收進了一件“《富春山居圖》”,乾隆見到后欣喜若狂,認定這就是黃公望的真跡,于是欣喜之余還在畫上題寫了五十多段贊賞此畫的詩文。

那些對此畫真偽心存疑慮的大臣見皇帝如此歡喜,也只好茍同。

被乾隆鑒定為黃公望真跡的

子明本《富春山居圖》(局部)

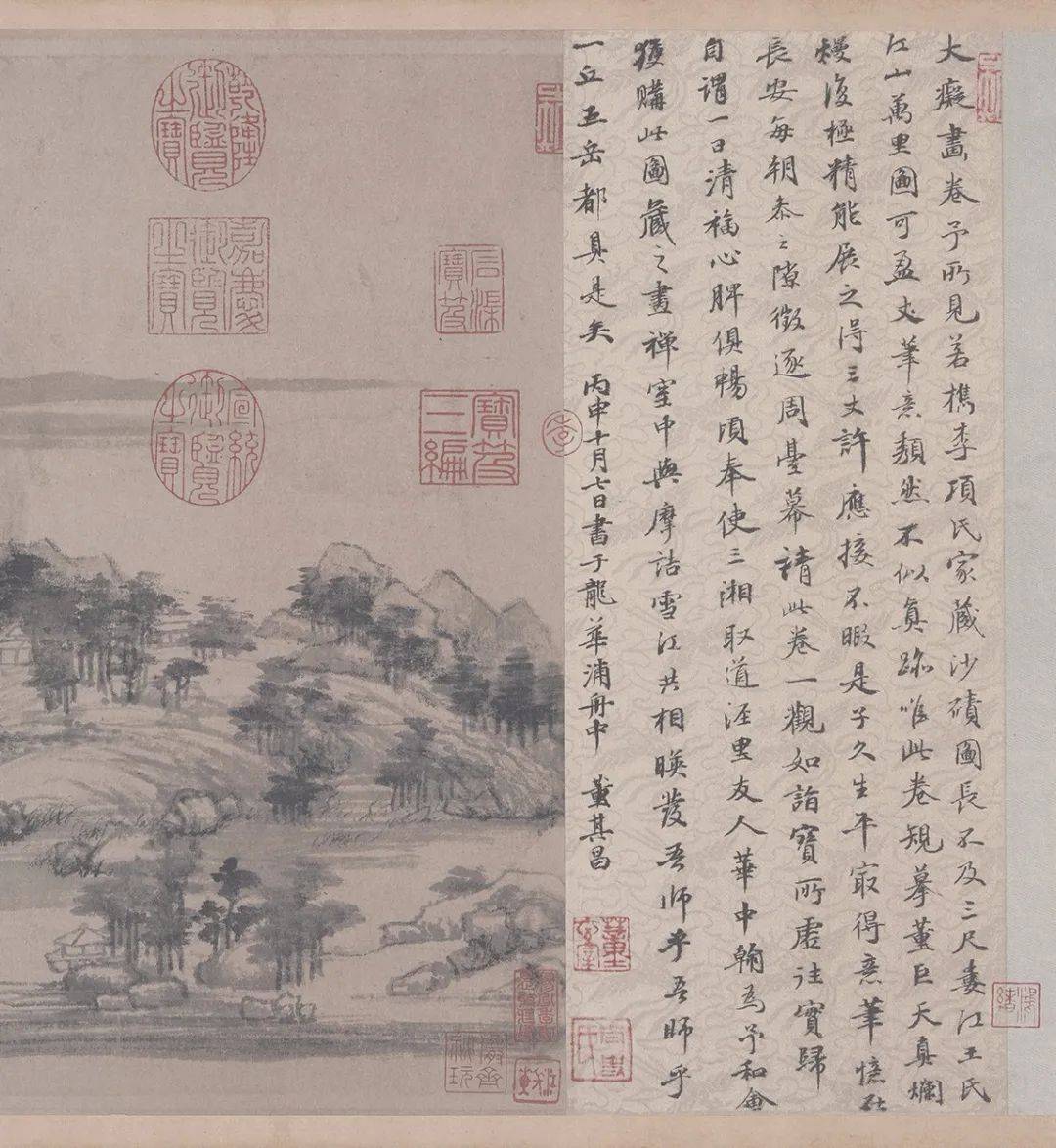

第二年,大學士傅恒又推薦給乾隆一版《富春山居圖》,宮里以兩千兩黃金收下此畫。

乾隆在看到這一版《富春山居圖》后,發現糟了。因為明顯這一幅的水平要更高,畫面透露出的蒼莽、平淡和灑脫之意,特別符合黃公望在畫這幅畫時的心境。而且這幅畫的卷首和卷末分別有董其昌和沈周的題跋。

卷末沈周的題跋

考慮到自己是帝王的威嚴,所以他依舊認定這幅《富春山居圖》是贗品。

而這幅《富春山居圖》正是《無用師卷》。這樣一來《無用師卷》反倒逃過了被乾隆到處題跋的噩運,保存了它原來的面貌。

上圖為黃公望《富春山居圖》

下圖為子明本《富春山居圖》

乾隆的題詩幾乎占據了畫面所有的空白

也正因為乾隆的這一鑒定結果,清末溥儀在遜位期間沒有把這幅《富春山居圖》偷運出宮。至今收藏在臺北故宮博物院。

1956年,近代書畫大家吳湖帆也將他收藏的《富春山居圖》短幅——《剩山圖》——捐贈給浙江省博物館,保存至今。

2011年,“山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展”在臺北故宮博物院開幕,時隔360年,《無用師卷》和《剩山圖》首次合璧,關于《富春山居圖》的傳奇還在繼續......

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1