服務熱線

010-57018965

【西溪藝得美術館】

主推藝術家:

陳健

2018年4月9日,中國美院90周年校慶上,歷屆校友紛紛從世界各地趕來,陳健也見到了許多經年未曾謀面的同窗。大家再次重逛校園,摯手感嘆,酒酣腸熱之際。除了故人重聚的感動,但更多的還是有些唏噓。

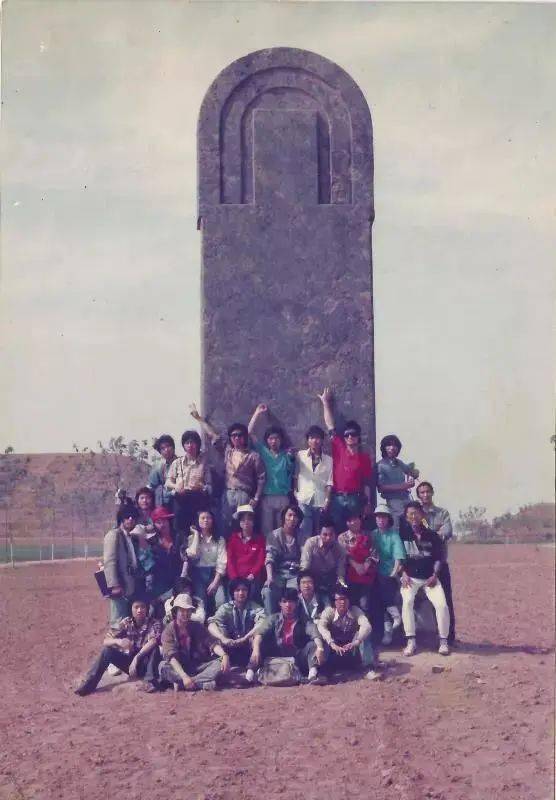

1988年陳健的全班集體照,帶隊老師:安濱老師,沈岳老師

作為1989屆的畢業生,因為某些至今無法言說的原因,他們可能是中國美院校史上唯一一屆沒有舉辦過畢業展的學生。陳健說:“同學中有的去了國外,有的轉行做了其它行當,能堅持藝術之路的人,確實很少。”

在校慶過后的6月3日,陳健在西溪藝得美術館舉辦了其藝術生涯首次大型個展“觀自在”。聽到消息,那些久別重逢、又各奔東西的同窗們才驀然發現,陳健原來一直畫。并且創作的主題,還是當年他構思了許久、卻因故未能完成的畢業創作——石窟佛像造型系列。

觀:風雨如晦、雞鳴不已

在許多朋友們的眼中,陳健一直是個早慧、文藝、而且有點“軸”的人。

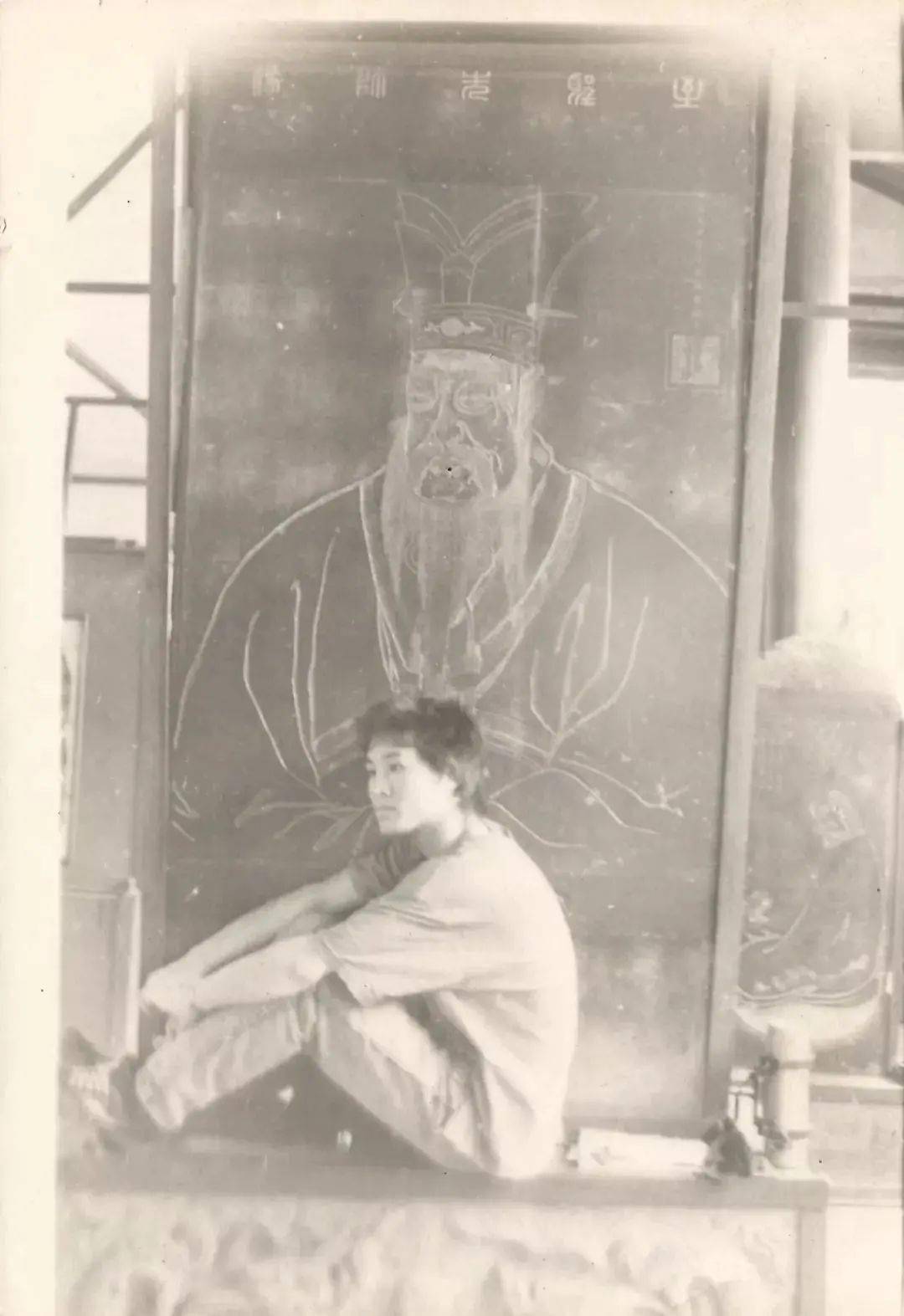

1988年,陳健在洛陽街頭

他出生在中國的紫砂之鄉宜興市丁蜀鎮,舅舅就是制作紫砂壺的高手,如今已是國家工藝大師。但在那個李連杰的《少林寺》風靡全國、同學中因有模仿他而摔斷了腿的躁動年代,家鄉小鎮那些古老的傳承早已無法拘住年青人的心,至于如今這一把紫砂動輒過百、上千萬的盛世光景,任誰也無法想象。

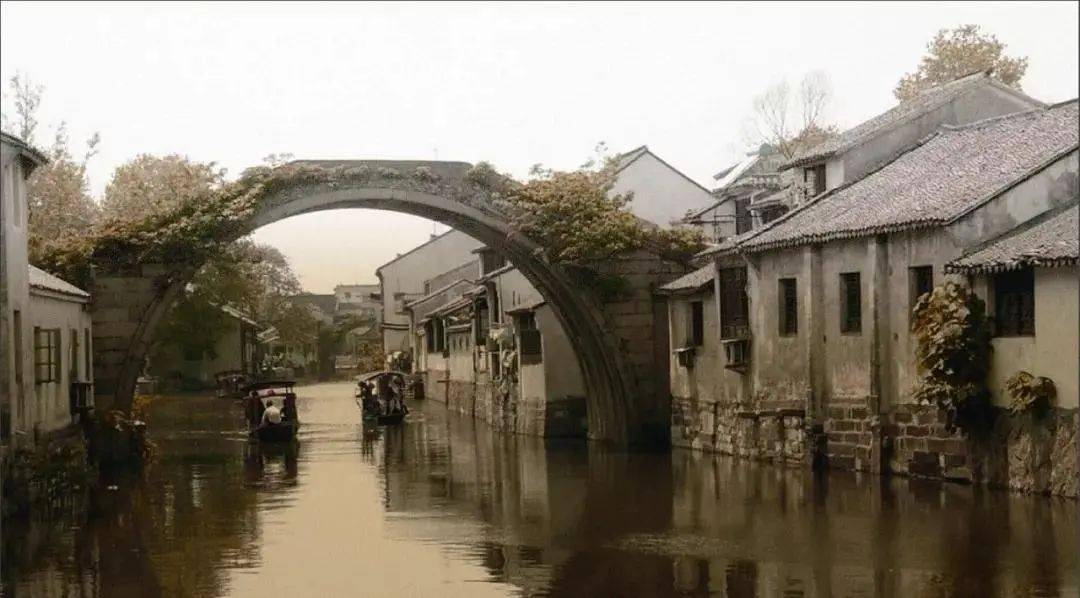

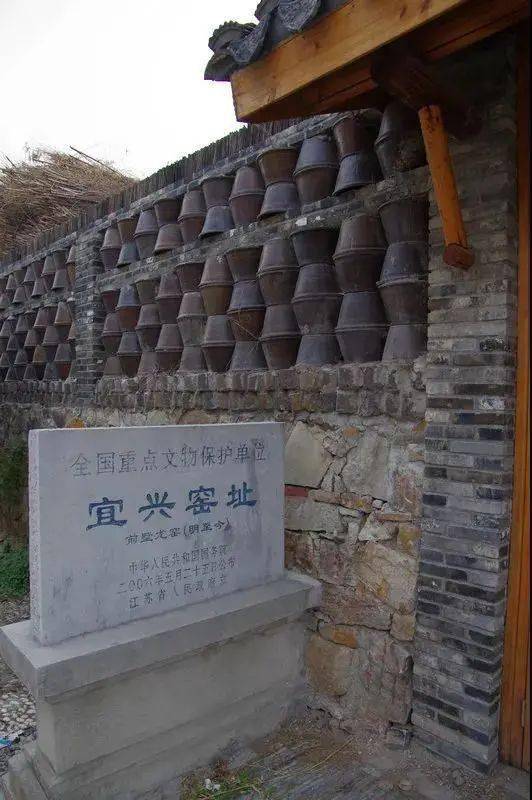

陳健的老家,宜興丁蜀鎮

在那個萬物復蘇、少年春心萌動的時節,陳健一直似乎就是例外的那個人。他喜歡看著舅舅制作紫砂,并且在舅舅的影響下開始研習國畫。他說繪畫使他專注,令他興味盎然。至今他仍能寫一手漂亮的魏碑,就是那時打下的童子功。

在丁蜀鎮,紫砂的蹤影隨處可見

當他的伙伴們被漸起的新奇事物勾去了雙眼,他最大的樂趣卻是在當地的文化館里替老師們端茶磨墨,聽著他們清談闊論。談話中對他的偶爾的夸獎,便能令他高興半天。

陳健家鄉的徐悲鴻紀念館

在家鄉的徐悲鴻紀念館,他第一次被徐畫的奔馬所吸引,“馬蹄很難畫得有力度,記得一次去畫馬,??還被馬咬過。”也許正因如此,從小學到高中,學校的黑板報一直就是他的專項。不管占用多少課余時光,他從來完成得一絲不茍。

徐悲鴻的馬,完成了陳健的藝術啟蒙

入了高中,他被選為校學生會的宣傳部長。分派給他的主要工作之一,是在食堂維持秩序。他要制止插隊的活躍學生,飯則只能最后打,是同學們眼中最吃力不討好的活。

但陳健從來覺得沒什么,即便到了如今,他仍覺得那時的經歷是他形成如今的世界觀的關鍵:“所有的事情,除了一個責任,剩下的就是堅持。”

當然,真正打開了他觀世眼光、并給了他藝術夢想的,還是中國(原浙江)美院。

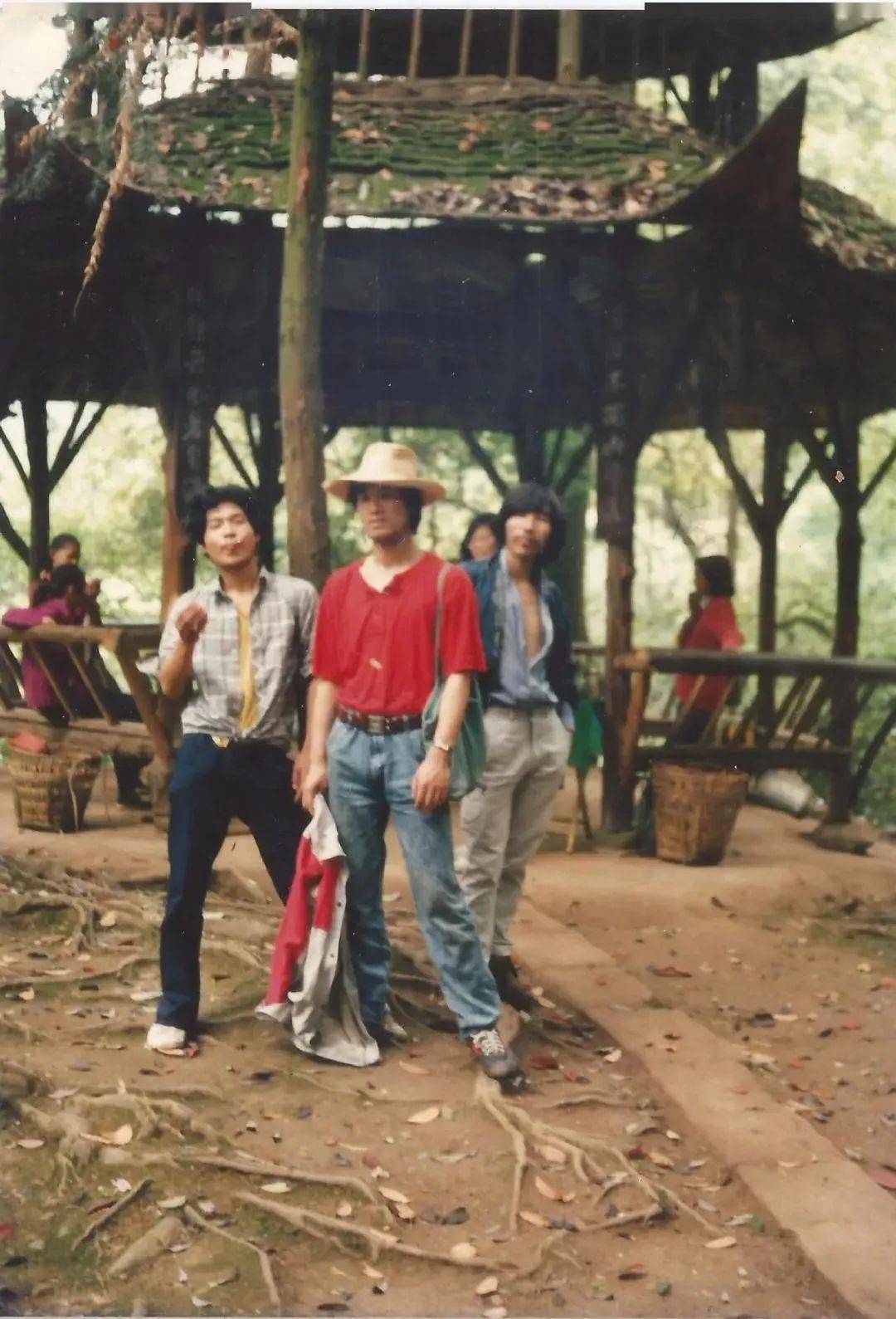

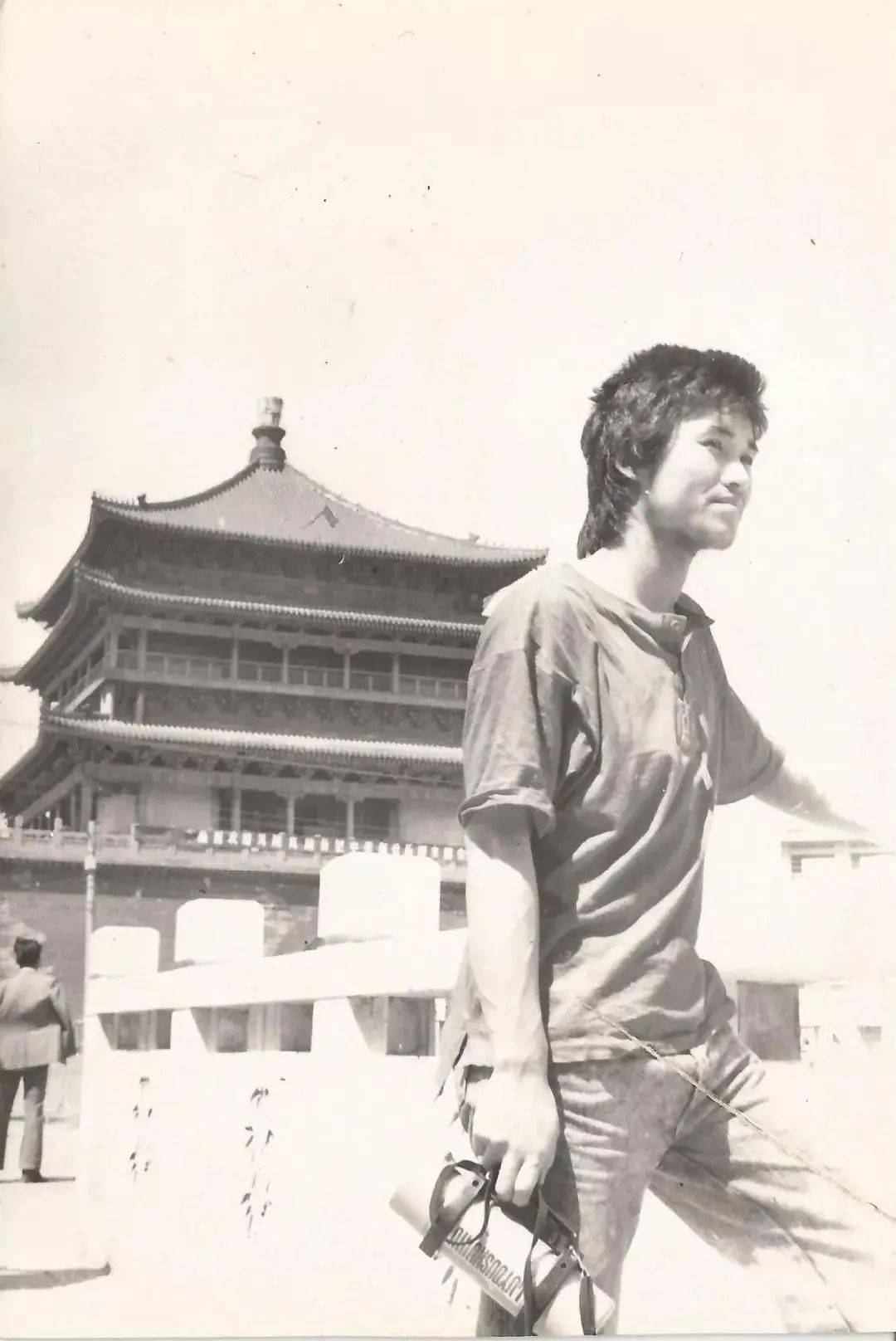

1988年,陳健與同學前往青城山途中

在陳健后來的追憶中,他總是會提及1988年的那一次藝術考察,它正是陳健這場夢想之旅的關鍵性起點。“當時徐芒耀剛剛留學歸來,在那年的‘中國首屆油畫展’上,我看到了徐老師的《我的夢》。”他發現“西方的古典??技法,對我??有著巨大的吸引力。”

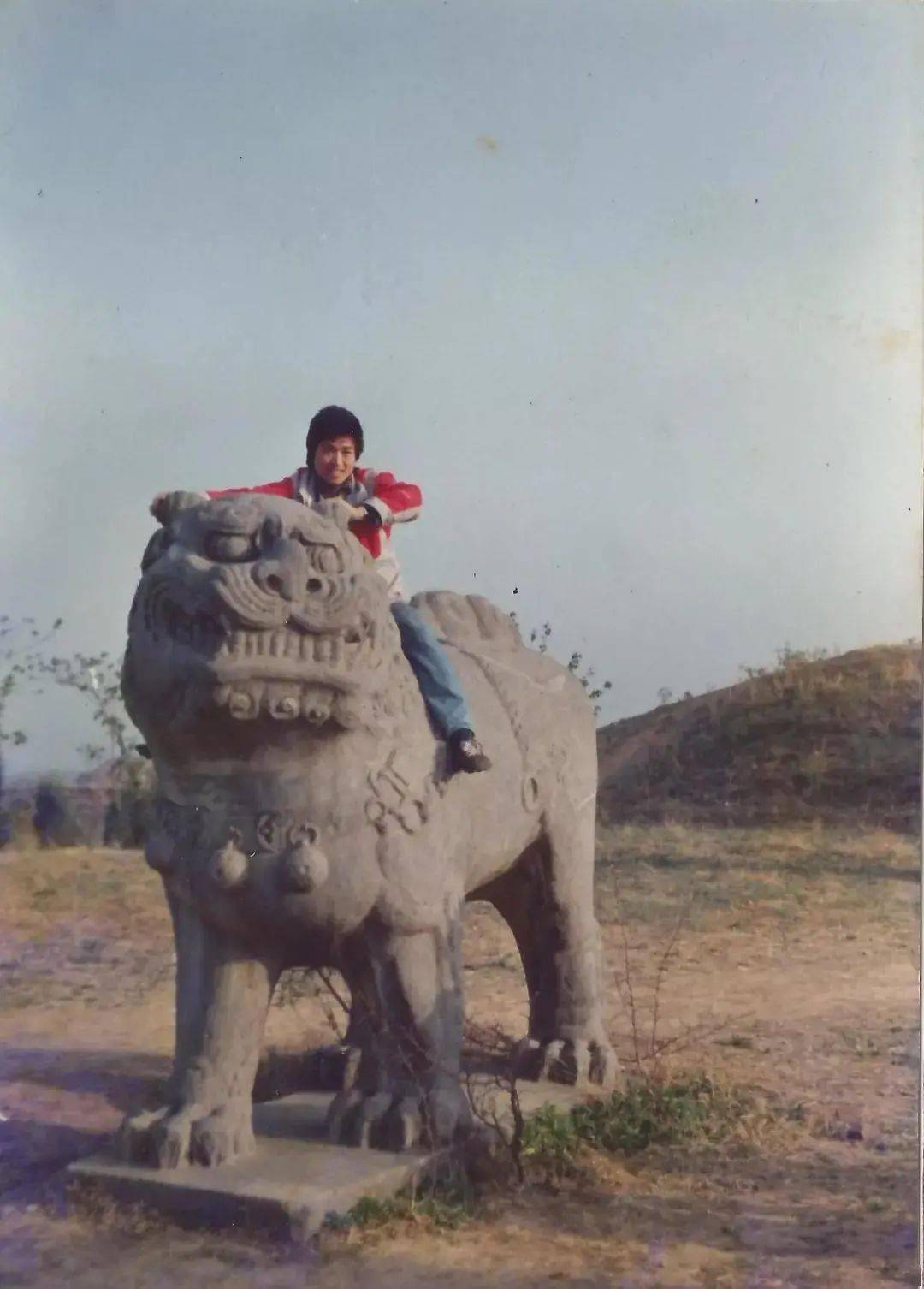

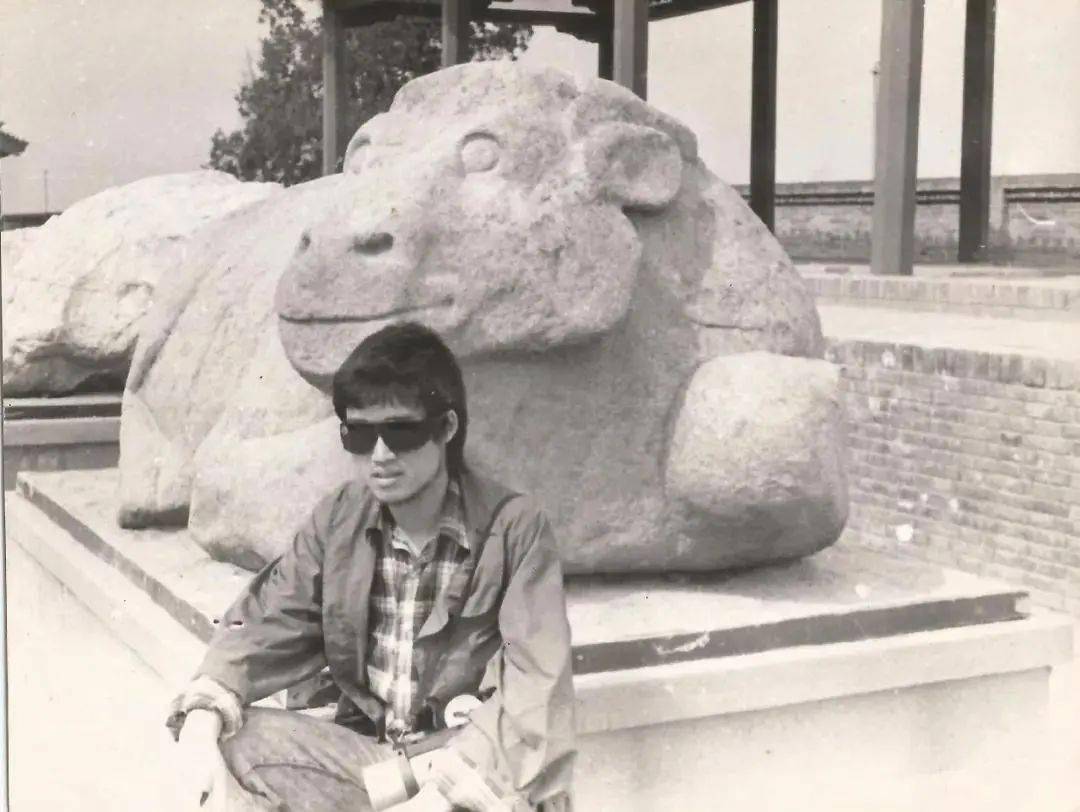

1988年,陳健在乾陵寫生

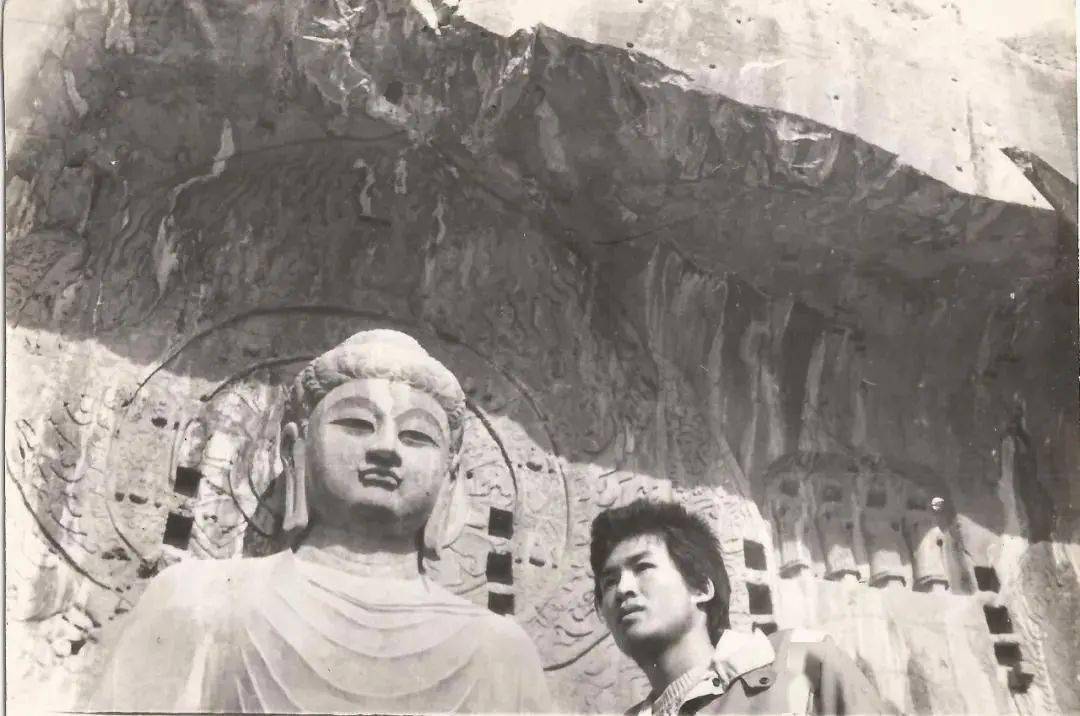

而那場旅行,則是他大二時一次長達月余的藝術考察之旅。“??由上海經西安、洛陽,再到四川……看了秦陵兵馬俑,龍門的石窟,還有四川大足的石刻……”尤其是霍去病墓中的雕塑,??其獨特的東方意像??造型,使陳健看到了完全不同于西方的造型和手法。

1988年,陳健在乾陵

“?一大塊原始的石頭,其本身極具美感,??同時也賦于很強的??意念的思想力。??只是??略加雕琢,如獅,如馬,如虎,??如馬踏飛燕,??開啟了思緒??上的馳騁,這完全是獨立于世界雕塑史的精彩一筆??。

1988年,陳健在洛陽博物館

“??當時我就??想,為什么我們一定學西方的寫實雕塑,??其實我們自己的民族有著優秀的傳統,??反而沒有很好的繼承,??這是我這次藝術??考察的最大的收獲,也是我??堅持??這么多年畫石窟雕像的基本緣由。?用西方的材料來研究本土的造型,??這是一條前人??沒有走過的路。”

《梵音》120x120cm 布面油畫 2009年

所以早早的,陳健便確定了自己畢業創作的主題和方向。

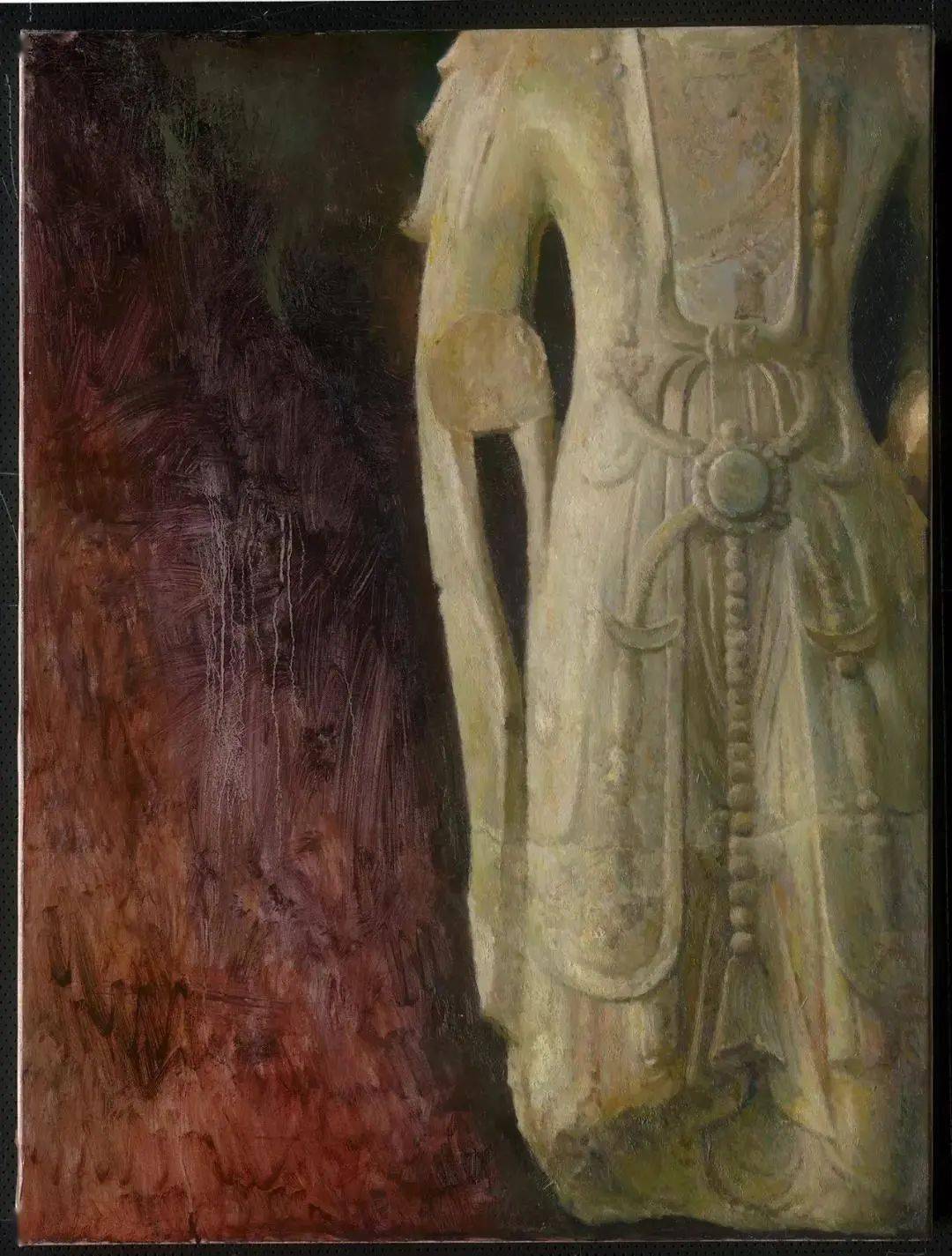

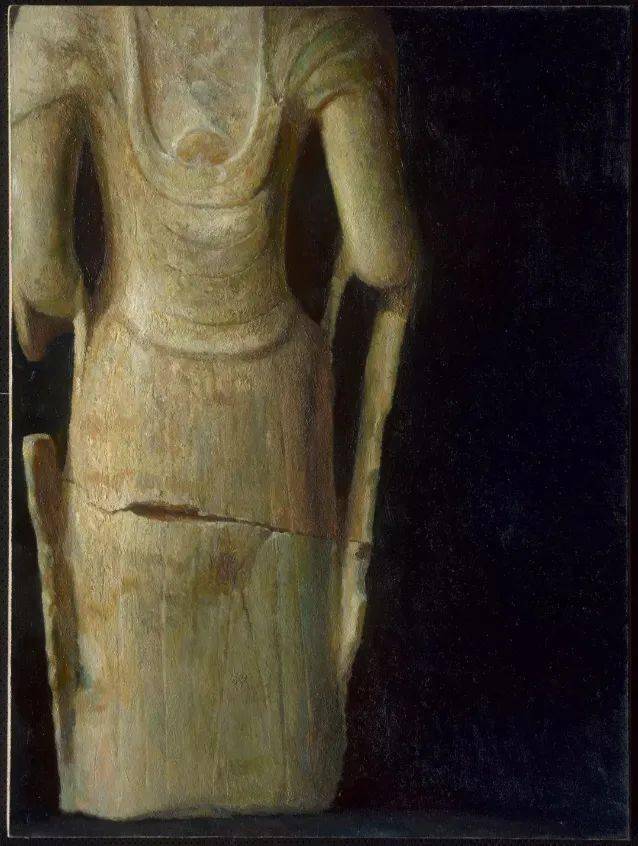

《山東青州石刻正、反面像》 80x60cm 布面油畫 2008年

為此他查閱了無數的資料,畫了大量的草圖,數易造型主題,與同學們做了無數次的討論。只是沒想到當他真正落筆,準備著手創作時,卻被迫戛然而止!

自:自外而內、由西向東

陳健說,他們的“畢業展”是在美院外的大街上舉行的,飄徙蕭瑟,“更像是一次行為藝術。” 而畢業分配則更像是一出荒誕劇。

1988年,陳健在杜甫草堂

藝術似乎與陳健變得漸行漸遠。為了生存,他曾想過繼續考研,試過許多的工作,最后終于在浙江省建筑設計院謀得一份職位,才終于安頓了下來。但在那些風雨如晦的時光中,他卻從來就沒有放下過手中的筆。

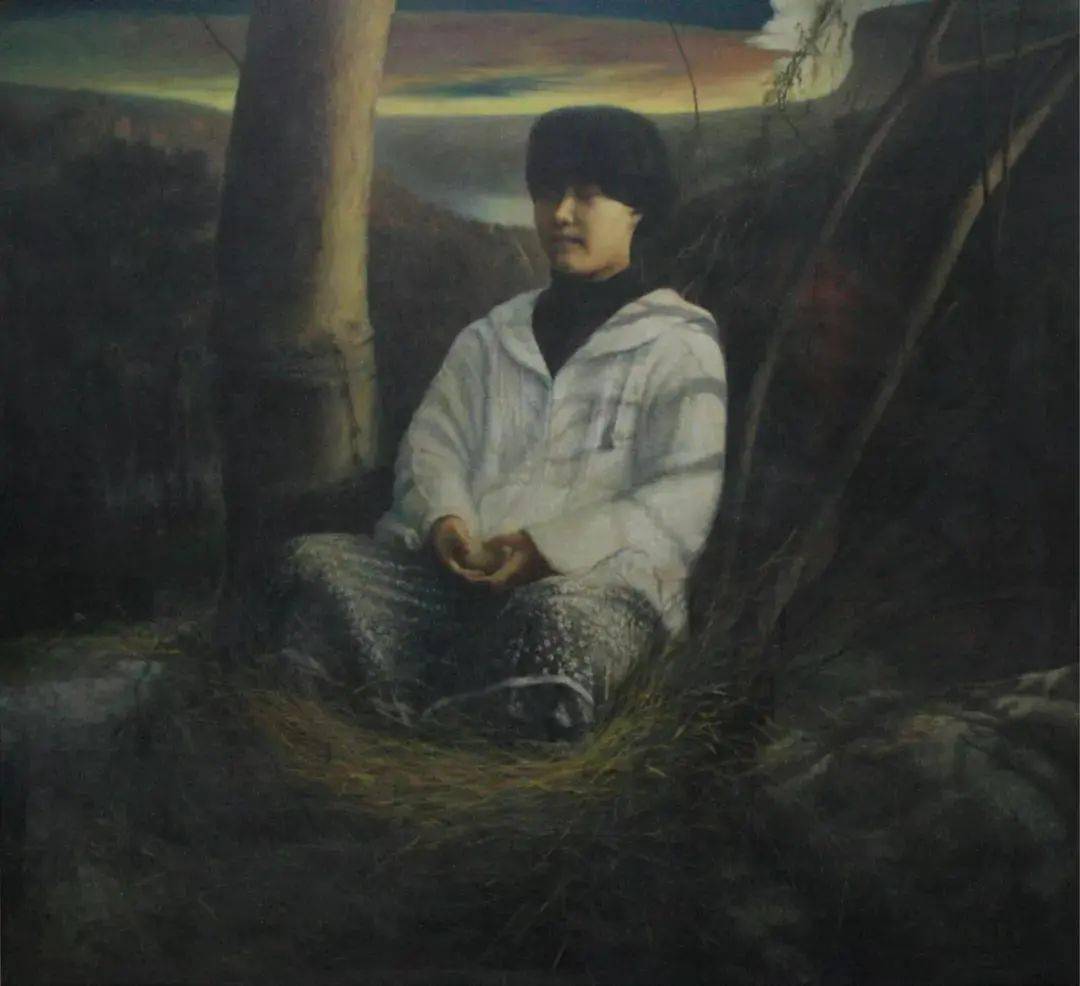

《歸真之途》160X130cm 布面油畫 1994年

1994年,《歸真之途》入選八屆全國美展浙江省展;2003年,《遙》入選浙江省青年畫展……

陳健說:“倒底還是應該感謝這個大時代,國內基建的勃興讓設計院從來就不缺活。在緊張的工作之余,畫畫反倒成了一種休息。每天回到家,只要拿起筆,心就定下來了。”

1988年,陳健考察途中在龍門石窟留影

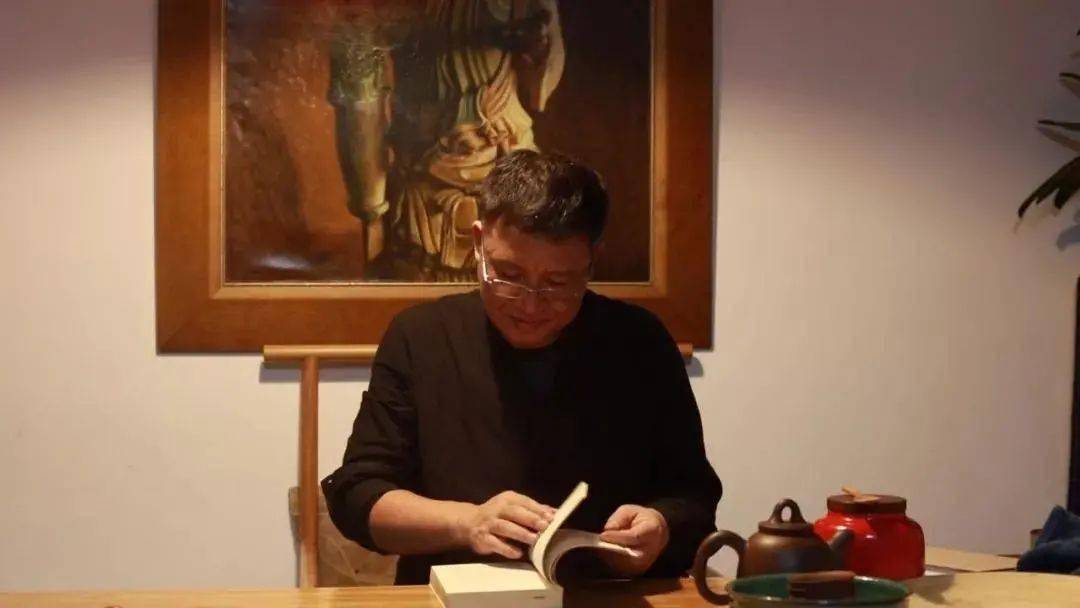

他又開始將目光鎖定在了未曾完成的畢業創作上。就在采訪當天,他案頭上放著的便是一本《中國佛教造像造型史》。而工作室正中央安然擺放著的五聯組畫《五佛臨門》,則是他在2005-2010這長達5年的歲月中,利用業余時間一點一滴地的堆出來的。

他說他一直對這些祖先遺留下來的造像心存敬畏,總是抱著一種科學家的心態去研究他們。“所以我一直畫得很‘笨’,有些東西總不好太夸張的。”

1988年,陳健考察途中在霍去病墓前留影

每當畫得沒感覺了,陳健便會擠僅有的業余時間出去寫生。有一次,為了考察青州的佛教石刻,他“??開了一夜的車,去山東青州博物館,這是我意向已久的地方。??東魏西魏,距今一千五六百年了,??之前看的都是書籍,??這一次??去直接寫生,感覺就完全不一樣了。”

他說創作是為了??把自己的感受表現出來,??做到有??感而發,?而不是無病呻吟,??感受才是最最好的真實。??很多創作都是帶著??問題去??不斷的追??問,這樣的創作才能有意義。

陳健在創作

2012年4月,為了解決自己創作中遇到的技法問題,他又重回美院,跟隨祝玉塔(瑞士的一位??化學家,以研究古畫修復為主)??剖析了坦培拉技法??以及凡·代克的技法??學習,又把西方傳統的古典技法,包括材料制作和基礎支撐又重新學習梳理了一遍。

其中《五佛臨門》中的一張作品,??便正是這次技法學習的結果。

藝術家陳健

他說,這么多年,一路風雨,才終于有了一點點體悟:“西方的眼光總是向外的,而中國的宗教繪畫總是強調內觀。所謂‘觀自在’也是‘自在觀’。”生活從來就沒有什么好抱怨的。向外求,其實不如向內求、向已求。

在:由技入道,內觀化苦

或許正因如此,在拜訪陳健的工作室、初見這批《觀自在》系列作品的第一眼,我便被它們直接擊中了心房。

將《觀自在》系列作品一一細讀過去,一條中國佛教造像造型發展史,便就如一串珍珠項鏈串連起來:從南北朝時的青俊典雅到大唐的青春開闊、再到宋代的圓潤純厚,一幅幅作品便熠熠生輝、家珍如數。

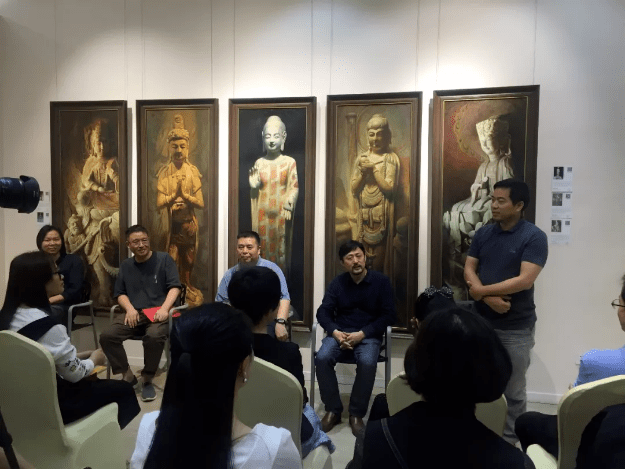

《五佛臨門》180X60cm 布面油畫 2005-2010年

而且與許多同時代表現這一題材的藝術家們,常常強調表現和移植拼貼不同背景的做法不同,陳健在創作這批作品時,表現出的是一種“靜觀”的姿態。

這種靜觀不只是一種內心節奏上的安然、由這種安然而自然地呈現在畫面上的綿密和順的筆觸,以及層層推敲、點滴推衍的色彩。 而是一種面對歷史的敬畏、一種對先賢遺存發自內心的觸摸與抵達。

《敦煌石窟觀音像》120x120cm 布面油畫 2001-2003年

這種觸摸已抵達讓畫家在創作中對技術運用表現出了極大的節制。但他的這種節制,反倒恰恰暗合了西方古典藝術中那種由技入道、虔信淡然的高貴精神。

看這一尊尊溫厚的造像,我們分明能感受到畫家正如西方古代北歐的畫家們那般視歲月如饋贈、數十年如一日地打磨著自己筆下的形象。在他筆下,仿佛已經消逝的歲月正在重新凝聚,而神靈分明在場

藝術履歷

1994年,油畫作品《回歸真之途》入選第八屆全國美展浙江省展

2003年,油畫作品《遙》入選浙江省青年美展

2010年至2014年,連續參展中國美術學院舉辦的南山218系列展覽

2012年,參加中國美術學院舉辦的瑞士油畫修復專家祝玉塔古典油畫技法班進修,系統學習凡戴克和坦培拉繪畫技法

2015年,跨湖橋博物館麗水松陽寫生展

2016年,《五佛臨門》五聯作品在蕭山文化館展出

2017年,大象藝術館展出小幅油畫作品

2018年,西溪藝得美術館舉辦觀自在——陳健作品展

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1