服務熱線

010-57018965

艾格尼絲·馬丁

1961年底某一天,

美國藝術家艾格尼絲·馬丁

被發現精神恍惚地游走

在紐約街頭。

送往醫院后,

她被診斷為間歇性精神分裂癥,

在病痛的折磨下,

直到2004年走到了生命的盡頭。

很多評論人常用藝術家的簡介

來推測其作品,對于馬丁來講,

她的精神疾病合理傳達了我們

對其畫作的理解。

當人們看到抽象作品或是

極簡風格的作品時,

往往覺得不理解,看不懂。

但事實上每一個選擇創作

這種風格的藝術家背后都

有著不一般的故事。

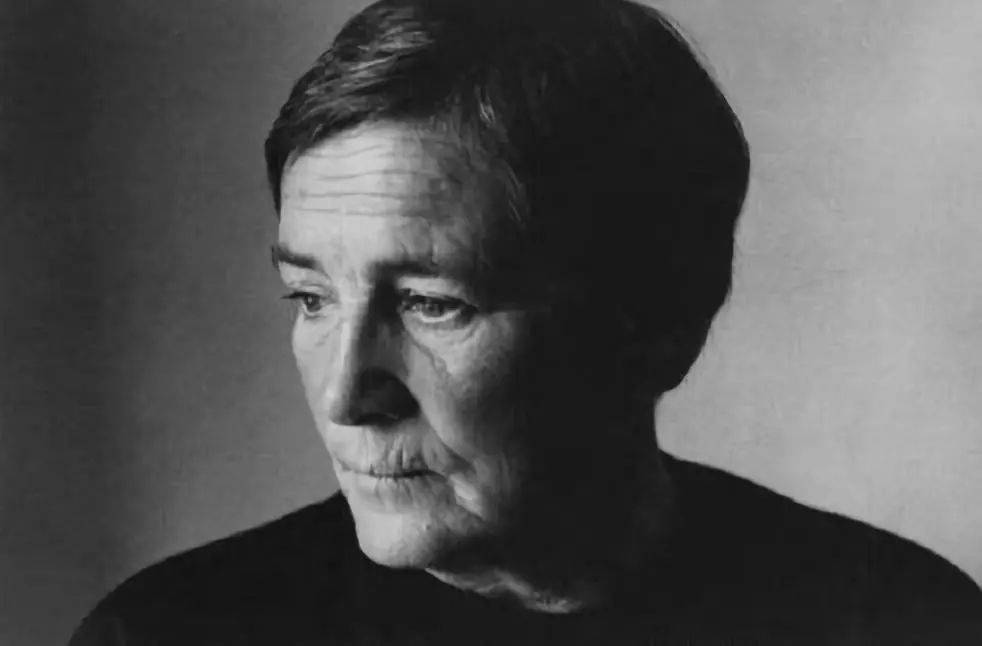

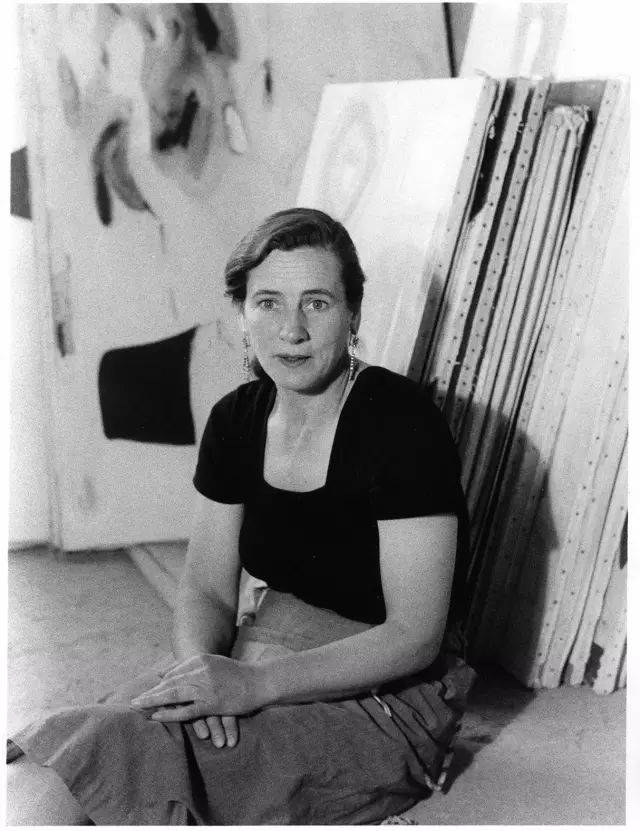

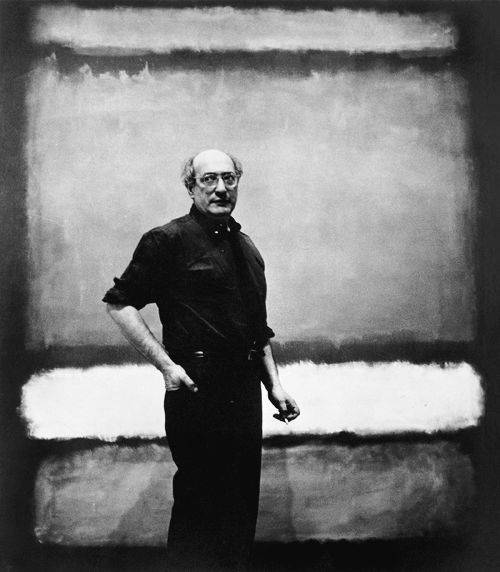

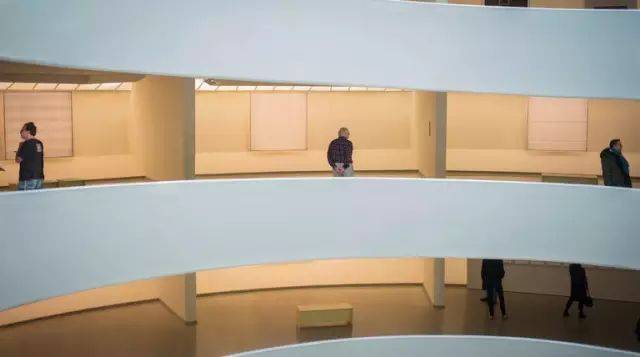

艾格尼絲·馬丁,攝于1953年,圖片來源:古根海姆美術館

馬丁1912年出生于

加拿大大草原上的一個貧困牧區,

她開始從事藝術相對較晚,

直到30歲時她才決定要成為一個藝術家,

當時她正就讀于美國哥倫比亞大學。

在就讀哥倫比亞大學期間,

她與手工藝家塔瓦尼陷入熱戀,

并開始接觸到繪畫。

作為一個藝術家,

她一直都是個堅定、富有創造力

且極具抱負的人。

在把藝術作為職業之前,

她做過五花八門的工作,

甚至包括木材公司聯絡人。

在20世紀五六十年代,

是西方極簡主義和抽象表現主義

開始狂飆的時代,

決定終生從事藝術后,

馬丁就把工作室搬到了曼哈頓下城區

的閣樓里工作區。

在那里她與年輕一代的藝術家

賈斯珀·瓊斯、埃爾斯沃思·凱利

和羅伯特·勞森伯格親如兄弟,

并在藝術風格上也受到了他們影響。

因此,當時馬丁也被認為是

抽象表現和極簡新潮流中

的關鍵人物。

與此同時,馬丁顯然還受到與她

同時代的另一位美國抽象繪畫明星

馬克·羅斯科以及

保羅·克利等人影響——

雖然馬丁本人對此觀點

一直抱否認態度,但我們從這一時期

的作品中不難發現她與

羅斯科的共鳴。

當然,也有人分析,

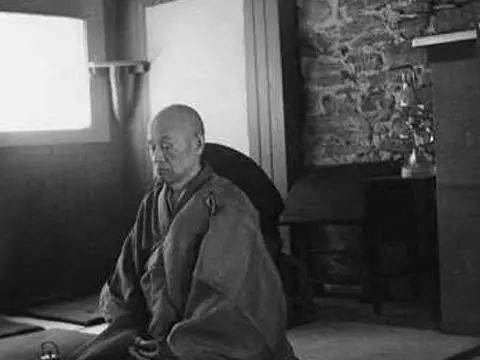

馬丁在哥大期間曾經參加著名禪宗學者

鈴木大拙的講座,受到

很大的啟發。

雖然馬丁從未把禪宗當做

一個宗教信仰來實踐,但是她的

藝術創作理念應該和禪宗思想

有著緊密的聯系。

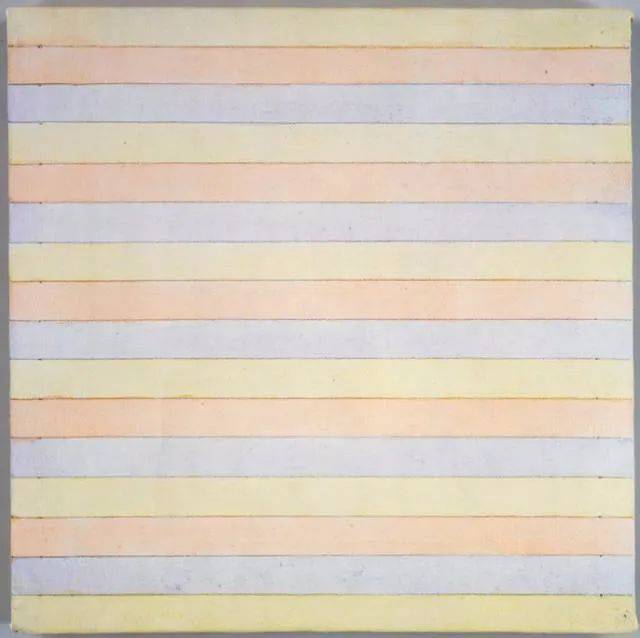

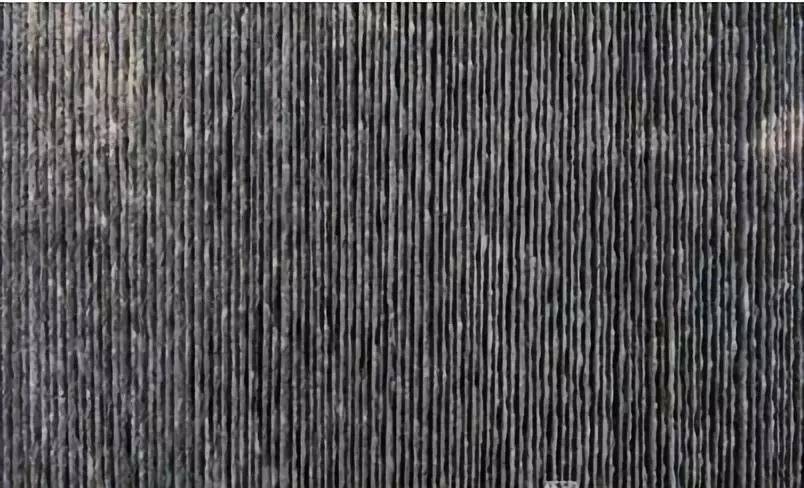

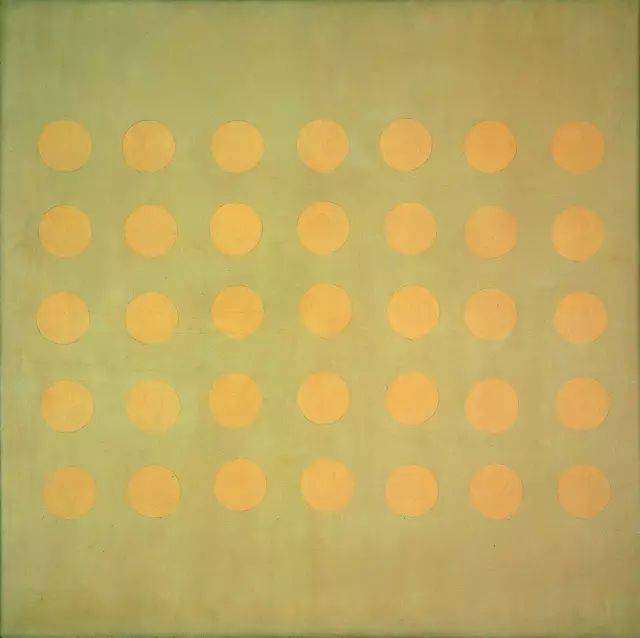

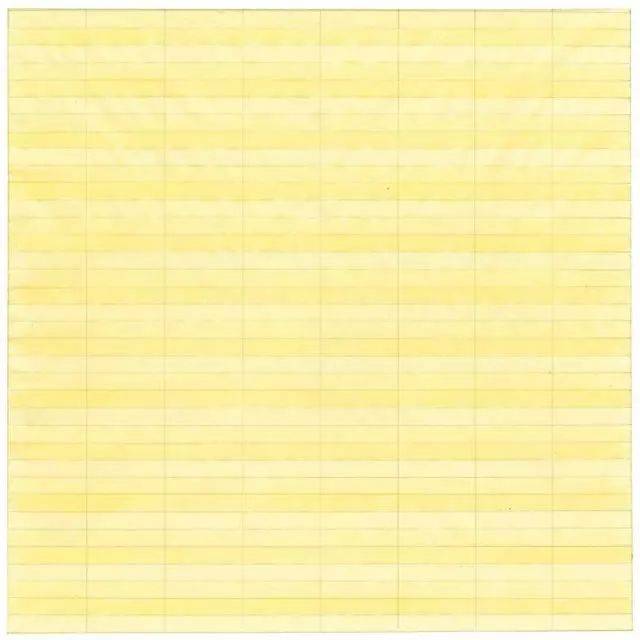

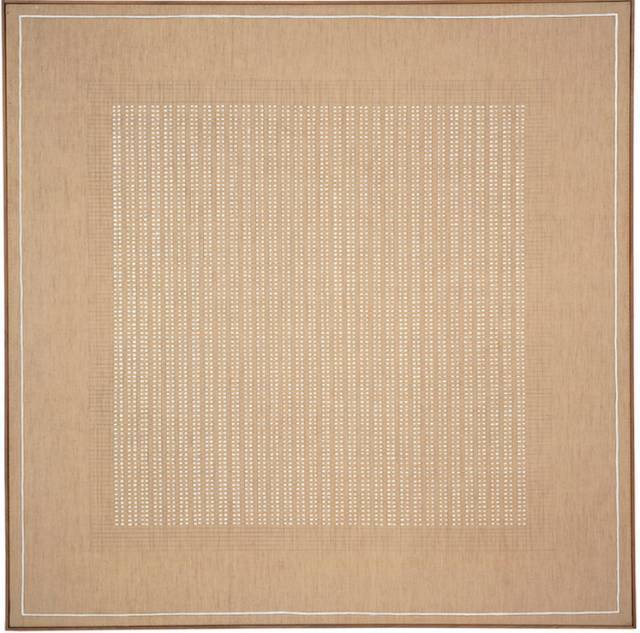

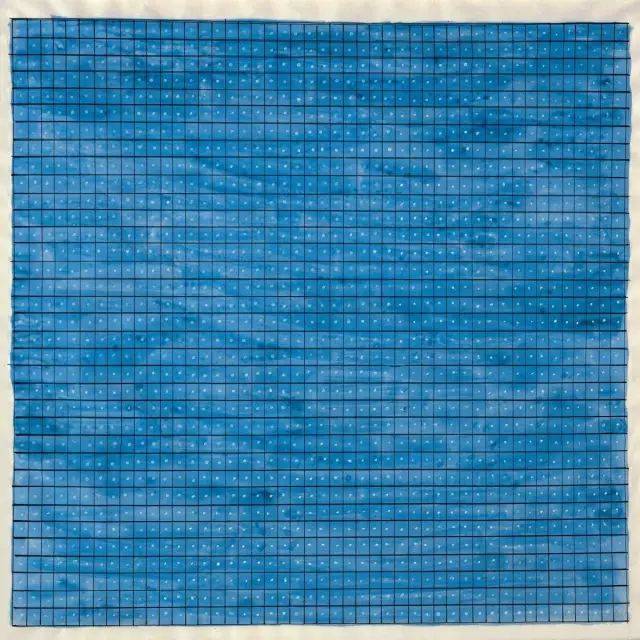

在馬丁40年的創作生涯中,

她一直孜孜不倦地畫著同一個主題——

一種清潔、單一、重復、精細嚴謹,

以線條和網格為主的繪畫。

與同時期抽象畫家大量使用

艷麗的色彩不同,馬丁的顏色柔和

呈灰色調,而且她只使用極少

的顏料和最簡單的工作。

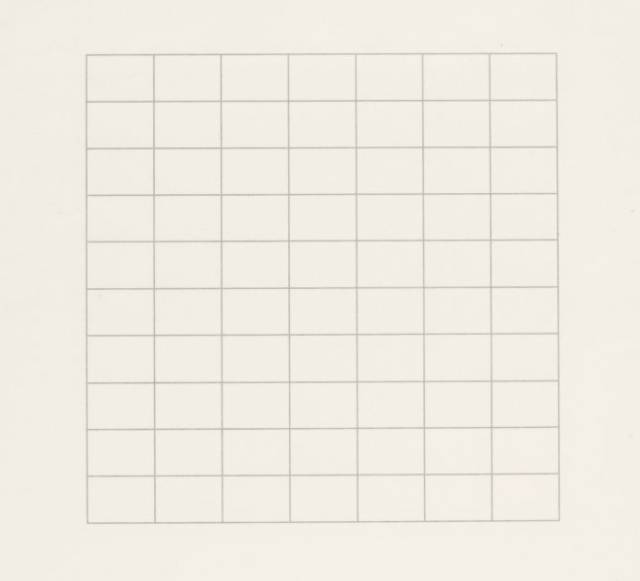

而作品裡常見的“網格”,

則代表道教的靜心思考。

她經常將不安的情緒繪制成

整齊的“網格“,呈現一種完美、

平靜與滿足的心理狀態。

但是在這種靜心的背后,

卻是1961年她被診斷為偏執型精神分裂癥。然后一生都飽受這個疾病帶來的折磨,癥狀包括幻聽、抑郁和焦慮。

她經常聽到各種不同的聲音,

有時是話語,有時是音樂。

疾病侵襲時,

她甚至需要接受電擊治療。

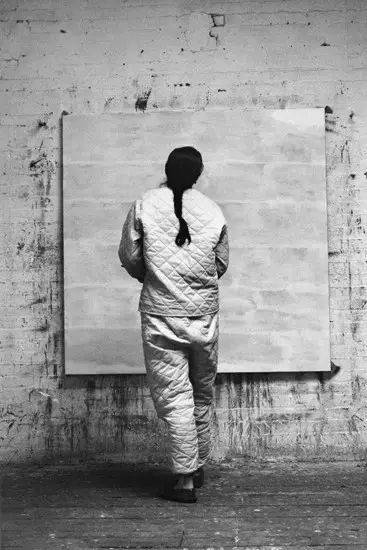

1967年離開紐約后,

馬丁徹底從藝術圈蒸發,

在新墨西哥州的陶斯藝術社區獨居,

沒人知道她脆弱時是什么樣子。

盡管這位美國抽象派畫家

遭受著精神疾病的困擾,

但卻從未影響到她的作品。

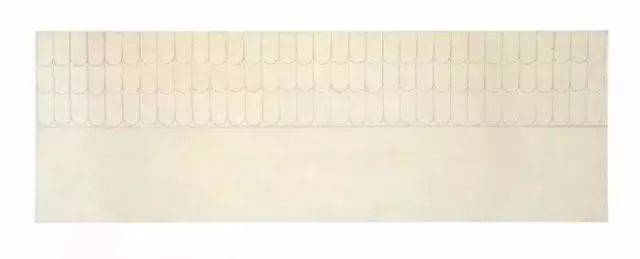

她簡潔的鉛筆線條、

柔和的色彩以及嚴密的網格

同時表達了控制和逃脫兩個概念;

她總是試圖通過繪畫來探索人類永恒、

本質和最細微的情感。

她的藝術創作全是積極的情感——

始終在畫中表達幸福、完整、快樂,

正如每一個觀眾站在馬丁的畫前

所感受到的寧靜和雋永的感受一樣。

她的藝術特點是具有清晰性、嚴謹性、從不排斥任何人類特質的精密性以及一種內在的意識。

人們從她的藝術作品中可以同時解讀出控制和逃脫兩個概念。但首先,它們都是畫作。這些誕生于孤獨和寧靜的作品,其購買需求大多是來自美國。

和其他畫家一天內就在一張畫布上澆大量顏料的創作方式不同,馬丁所有的作品只用少量顏料,幾卷膠布以及一盒鉛筆來創作完成,她給自己設定了嚴格的限制。

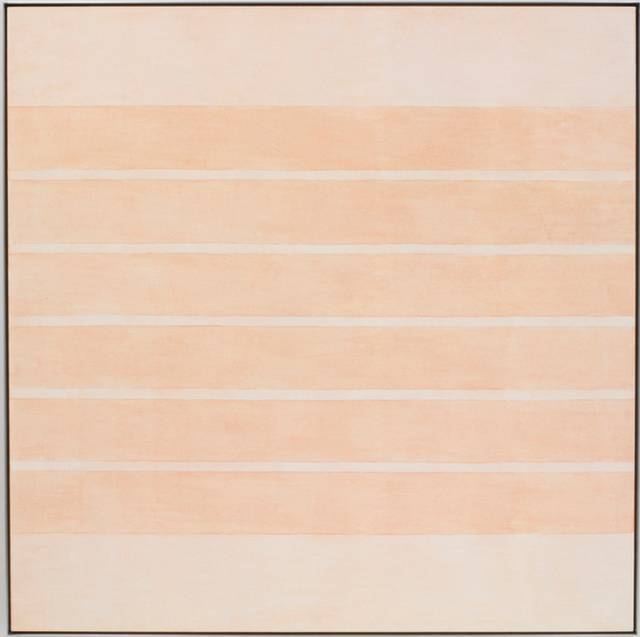

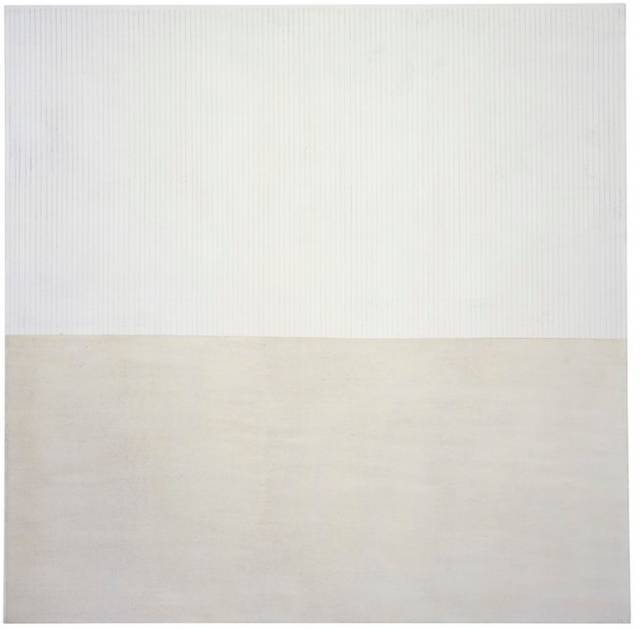

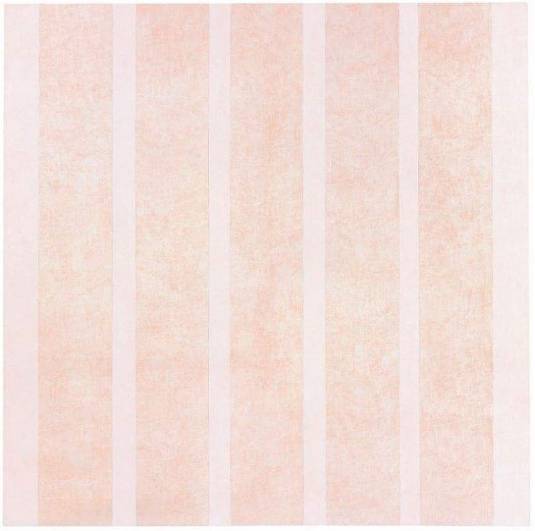

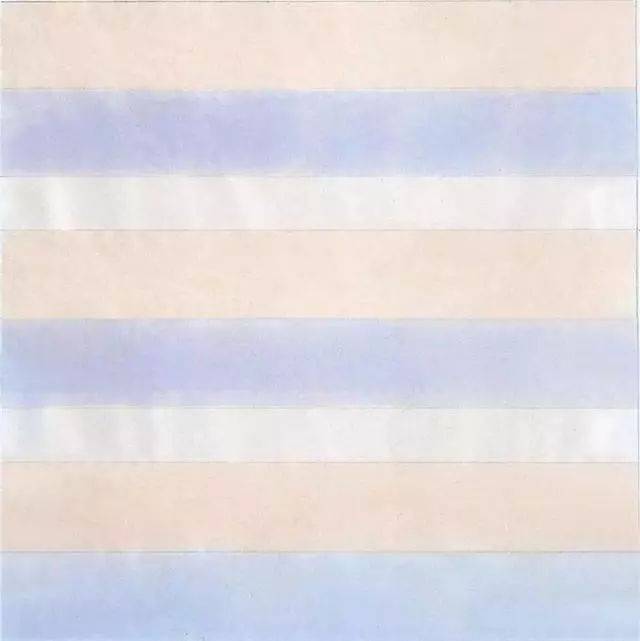

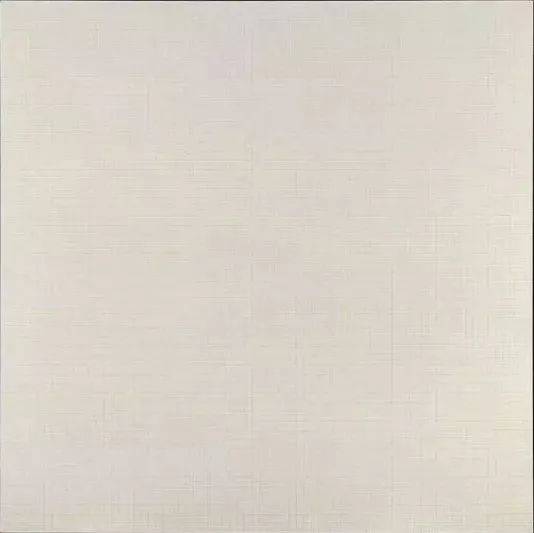

被確診精神疾病期間,

馬丁從停止繪畫到回歸繪畫是在

1971年。在這之后,

她作品中的網格消失了,取而代之

的是要么水平、要么垂直的線條。

并且開始有了顏色,那些淡粉色

的條狀,或者灰白色和淡棕色的線條,

當觀眾凝視畫面時有一種

光線穿透的效果。

這些畫作與過去那些畫面

不透明的和的作品形成了

一種對比。

它們就如同光影大師,

組合著那些不借助工具而手繪出

的寬度不一的線條以及縹緲的、

閃爍著微光的色彩,

在畫布上呈現出處于空間中

的變化的光影效果。

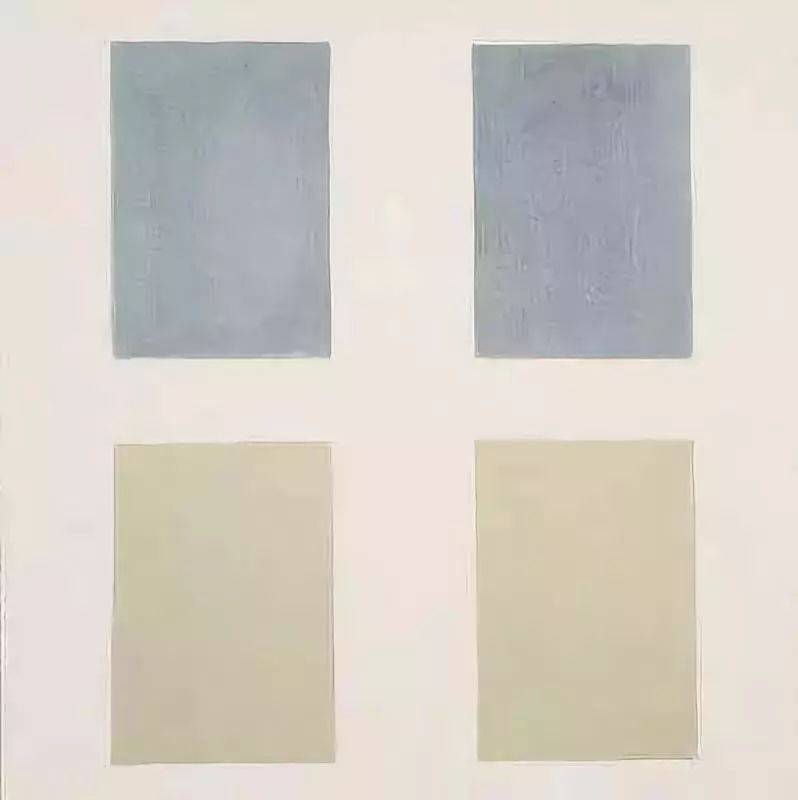

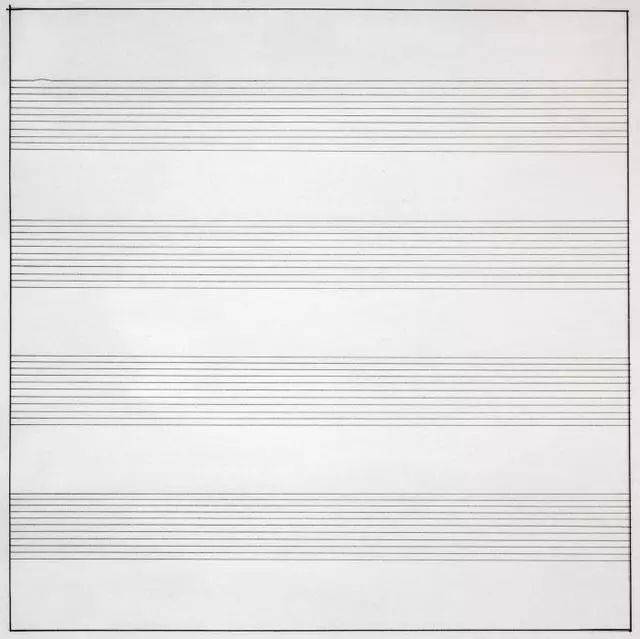

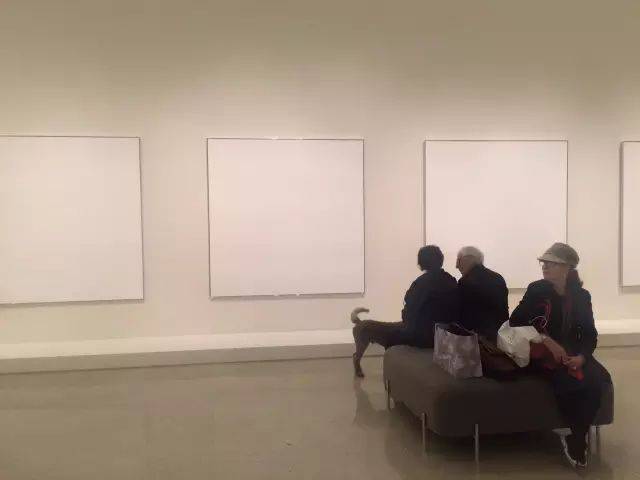

上圖為馬丁創作生涯中期的《島嶼 I – XII》(The Islands I–XII)。這件作于1979年的作品是藝術家成熟時期的代表作,由12幅72×72英寸的畫組成。

從遠處看,12幅畫作仿佛相同的白色繪畫,近看才發現每一幅畫的細節之處。

畫作近似單色,

實際上畫面上有淺灰色和白色的過渡,

馬丁用非常細微的線條將幾幅畫的畫面

隔成數量不等的網格狀。

馬丁在《島嶼 I – XII》中,

被認為用繪畫語言表現了

東方哲學中的“空”。在她心中,

“空”和完全的清潔才是純凈和美麗。

艾格尼絲·馬丁常說,

自己用了20年時間才畫了一幅

喜歡的畫,即符合她概念里

完全抽象的畫作。

事實上,馬丁也是一個

對自己的作品極為苛刻的人。

她銷毀了大量不滿意的早期作品,

1967年離開紐約時銷毀了一批,

在臨終前還派人去工作室把

幾幅畫處理掉,可見她對完美的

極致追求。

1989在接受采訪時,

馬丁說“美麗與完美是相同的,

但他們從未發生過幸福。”

她的許多作品具有很積極的名字

如“我愛整個世界”(1999)等,

絲毫看不出抑郁的宣泄。

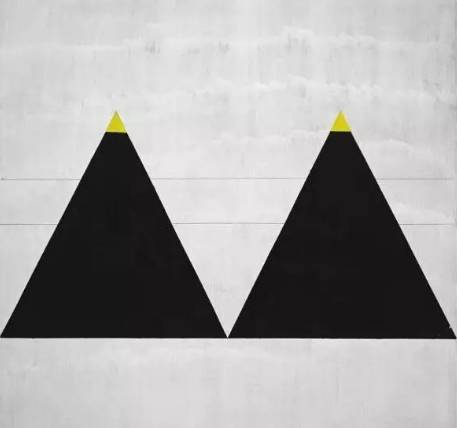

在她生命的最后階段,

她開始重新加入形狀:一個黑色的梯形,

一對山一樣的三角形。

這是自20世紀50年代以后她所創作的

作品中最像是“繪畫作品”的作品。

那時她已經90多歲了,

她可以做任何她想做的,

并且她做到了。

經常有人問:“你這畫的啥?”

對此, 她說:“你們接受用音樂

來表達一種情感,為什么對于畫作

就非要問個解釋呢?”

馬丁認為自己是個抽象表現派畫家,

而非極簡主義畫家,

因為她的畫關注自己的情感訴求,

飽含情感表達。

她的創作都與她的個人經歷有關,

她說:“我希望我的畫可以

做出一種回應,

馬丁在新墨西哥州住所的入口

不是具體的,而是對一種

普遍的狀況的回應——

當人們忘掉自我,身處在大自然中,

簡單快樂的經驗。”

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1